NCERT Class 10 Social Science Chapter 5 औद्योगीकरण का युग

NCERT Solutions for Class 10 Social Science History Chapter 5 औद्योगीकरण का युग

प्रश्न अभ्यास

पाठ्यपुस्तक से

संक्षेप में लिखें

प्रश्न 1. निम्नलिखित की व्याख्या करें –

(क) ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए।

(ख) सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे।

(ग) सूरत बंदरगाह अठारहवीं सदी के अंत तक हाशिये पर पहुँच गया था।

(घ) ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को नियुक्त किया था।

उत्तर (क) जेम्स हरग्रीज़ ने 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और

मज़दूरों की माँग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन कातने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। इस मशीन की वजह । से शारीरिक श्रम की माँग घटने के कारण बहुत-सी महिलाएँ बेरोजगार हो गई थीं। इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया।

(ख)

- 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ़ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे।

- उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की माँग बढ़ने लगी थी। इस माँग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए नए व्यापारी गाँवों की तरफ जाने लगे।

- गाँवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। यह वह समय था जब छोटे व गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत हूँढ़ रहे थे।

- इसलिए जब सौदागर वहाँ आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए।

- सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गाँव में ही रहते हुए अपने छोटे-छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे।

- इससे कुटीर उद्योग को बल मिला।

(ग) 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत जैसे बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होनेवाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे-धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था। 1740 के दशक तक यह गिर कर केवल 30 लाख रुपये रह गया था। इस प्रकार 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर हो गया था।

(घ) 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनैतिक सत्ता स्थापित हो गई तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की। यह कार्य कंपनी ने दो चरणों में पूर्ण किया।

- प्रथम चरण – कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इनपर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जाँचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए जिन्हें ‘गुमास्ता’ कहा गया।

- द्वितीय चरण – कंपनी ने बुनकरों पर पाबंदी लगा दी कि वे अन्य खरीददारों को अपना माल नहीं बेच सकते। जब बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देने की भी व्यवस्था की गई, परंतु इसमें एक शर्त यह रखी गई कि जो कर्जा लेगा वह अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा।

परंतु जल्द ही गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि एक तो गुमास्ते तैयार माल की उचित कीमत नहीं देते थे, दूसरे यदि कोई बुनकर समय पर माल तैयार नहीं कर पाता तो उसे दंड देते थे, जैसे कोड़े मारना।

इस व्यवस्था में बुनकर की स्थिति दयनीय हो गई क्योंकि जहाँ उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल रही थी वहीं वे कंपनी के कर्जे तले भी दबते जा रहे थे।

प्रश्न 2. प्रत्येक वक्तव्य के आगे ‘सही’ या ‘गलत’ लिखें

(क) उन्नीसवीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था।

(ख) अठारहवीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था।

(ग) अमेरिकी गृहयुद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई।

(घ) फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ।

उत्तर

(क) सही

(ख) सही

(ग) गलत

(घ) सही।

प्रश्न 3. आदि-औद्योगीकरण का मतलब बताएँ।

उत्तर औद्योगीकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्टरियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्टरियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्टरियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगीकरण के इस चरण को पूर्व-औद्योगीकरण कहते हैं। इस पूर्व-औद्योगीकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान-प्रदान होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगीकरण से पहले, फैक्टरियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि-औद्योगीकरण कहा जाता था।

चर्चा करें

प्रश्न 1. उन्नीसवीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाए हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे?

उत्तर 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाए हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे

- विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे। अतः उद्योगपति मशीनों की बजाए हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही रखते थे।

- जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता-बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाए मजदूरों को ही काम | पर रखना पसंद करते थे।

- बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा | सकते थे। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी माँग रहती थी । इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इन्सानी निपुणता की जरूरत थी।

- विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के कुलीन लोग हाथों से बनी चीजों को महत्व देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरूचि का प्रतीक माना जाता था। उनको एक-एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन भी अच्छा होता था।

- यदि थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना हो तो उसे मशीनों की बजाय श्रमिकों से ही कराया जाता था।

- क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों का कार्य मशीनों की बजाए मजदूरों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से हो सकता था।

- विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के कुलीन व पूँजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तुओं को अधिक महत्त्व देते थे क्योंकि ये वस्तुएँ सुरुचि और परिष्कार की प्रतीक थी। इनमें अच्छी फिनिशिंग यानि सफाई होती थी। इनमें डिजाइनों की विविधता होती थी तथा इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता था।

प्रश्न 2. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया?

उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित तरीके से किया गया

- कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जाँचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए जिन्हें ‘गुमाश्ता’ कहा जाता था।

- कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीददारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे।

ये गुमाश्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे इसलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगा। गुमाश्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे तथा माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को पीटा करते थे। अब बुनकर न तो मोल-भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी पर वे कर्षों की वजह से कंपनी से बँधे हुए थे।

प्रश्न 3. कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश (Encyclopaedia) के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए।

उत्तर इस परियोजना कार्य को विद्यार्थी स्वयं पूरा करेंगे। विद्यार्थियों की सहायता के लिए पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर एक लेख यहाँ दिया जा रहा है

ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास

- इंग्लैंड में औद्योगीकरण से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था।

- यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था।

- इस चरण को आदि औद्योगीकरण कहा जाता है।

- इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में 18वीं सदी के अंत में तेजी से वृद्धि हुई।

- कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई।

- 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था।

- 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुँच गया।

- यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था।

- 18वीं सदी में कई ऐसे अविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी।

- प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा।

- इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी।

- अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर पर ही करते थे लेकिन अब महँगी नयी मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था।

- कारखानों में सारी प्रक्रियाएँ एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थीं।

- सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते-फूलते उद्योग थे।

- कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था।

- जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर पेरशान दिखाई देने लगे।

- उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके।

- दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे।

- 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नयी समस्या खड़ी हो गई।

- उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी।

- जब अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मँगाने लगा।

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी में जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी।

- कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई।

प्रश्न 4. पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा?

उत्तर प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे

- ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों-रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया।

- भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियाँ, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे।

- नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नये मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ-साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई।

- प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फँसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला।

इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली।

परियोजना कार्य

प्रश्न 1. अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग को चुनकर उसके इतिहास का पता लगाएँ। उसकी प्रौद्योगिकी किस तरह बदली? उसमें मजदूर कहाँ से आते हैं? उसके उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग किस तरह किया जाता है? उस उद्योग के इतिहास के बारे में उसके मालिकों और उसमें काम करने वाले कुछ मजदूरों से बात करके देखिए।

उत्तर हमारे क्षेत्र में पत्थर और टाइलों का उद्योग काफी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। दुर्गापुरी चौक से लेकर लोनी तक इसके पचासों शोरूम व गोदाम हैं। पिछले पचास वर्षों से इस उद्योग में अनेक परिवर्तन आये हैं। पहले इसके चार-पाँच शोरूम व गोदाम ही हुआ करते थे लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बढ़ते निर्माण कार्यों व आधुनिक निर्माण में घरों से लेकर बड़े-बड़े मॉलों तक में पत्थर के बढ़ते प्रयोग ने क्षेत्र में अनेक शोरूमों व गोदामों को फैलने का मौका दिया है।

बदलती प्रौद्योगिकी – पहले पत्थरों व टाइलों का यहाँ सिर्फ व्यापार होता था। राजस्थान के कोटा, जोधपुर व उदयपुर से पत्थर यहाँ लाकर बेचे जाते थे लेकिन बदलते फैशन में सिर्फ साधारण पत्थर के स्थान पर अब नक्काशीदार पत्थरों तथा पालिश किये गये पत्थरों की माँग ने यहाँ पत्थरों की कटाई-तराशी और पालिश की तकनीक में बहुत परिवर्तन ला दिया है। मशीनों द्वारा यहाँ पत्थरों को विभिन्न आकारों व डिजाइनों में काटा व तराशा जाता है। राजस्थान से लाए गए पत्थरों को विदेशों से लाए गए पत्थरों के साथ मेल करके पत्थरों की डिजाइनदार टाइलें बनायी जाती हैं। दीवारों व ड्राइंगरूम के लिए पत्थरों को लकड़ी व प्लास्टिक के फ्रेमों में भी जोड़ा व जड़ा जाता है। इसके लिये कुशल कारीगर व आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

इन गोदामों व शोरूमों पर दो तरह के मज़दूर होते हैं-एक तो वे जो सिर्फ पत्थरों की ढुलाई का काम करते हैं व दूसरे वो जो इसकी कटाई व गढ़ाई का काम करते हैं । ढुलाई की मजदूरी करने वाले मजदूर प्रायः बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश से यहाँ आते हैं तथा पत्थरों की नक्कासी व पॉलिश व घिसाई-कटाई करने वाले मज़दूर राजस्थान व कटकी से यहाँ आते हैं।

इस उद्योग के कुछ मालिकों व मजदूरों से बात करके पता चला कि यह उद्योग यहाँ 50-60 वर्षों से चल रहा है तथा चूंकि यह जगह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है इसलिये यहाँ के मालिक व मजदूर सरकारी उत्पीड़न के शिकार हैं तथा क्षेत्र में उद्योग के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

इसके उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग के बारे में पूछने पर बताया कि उन्हें इसके लिये विशेष प्रयास व उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली व उसके आस-पास इस तरह की कुछ एक जगह ही हैं जैसे मंगोलपुरी, कीर्ति नगर आदि तथा निर्माण कार्य में लगी कम्पनियाँ व लोग स्वयं ही अच्छे पत्थरों व टाइलों की खोज में यहाँ स्वयं आते हैं तथा इस क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी व कीमत कम होने के कारण इन्हें अपना ग्राहक बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बस स्थानीय निकायों की सख्ती ने कुछ लोगों को अपने शोरूम व गोदामों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया है। 50-60 वर्षों से चल रहे इस उद्योग का भविष्य सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है।

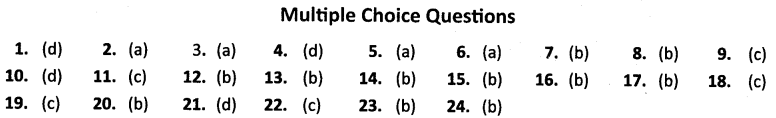

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. वह व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाता था, उन्हें नौकरी सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और जरूरत के समय उन्हें पैसे मुहैया कराता था, उसे कहा जाता था: [सीबीएसई (सीसीई) 2011]

(ए) स्टेपलर

(बी) फुलर

(सी) गोमास्थ

(डी) जॉबर

2. पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? [सीबीएसई (सीसीई) 2011]

(a) बंगाल

(b) बॉम्बे

(c) मद्रास

(d) बिहार

3. 1911 में, भारत में 67 प्रतिशत बड़े उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थे? [सीबीएसई (सीसीई) 2011]

(a) बंगाल और बॉम्बे

(b) सूरत और अहमदाबाद

(c) दिल्ली और बॉम्बे

(d) पटना और लखनऊ

4. ब्रिटिश सरकार ने बुनकरों की आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसे नियुक्त किया था? [सीबीएसई (सीसीई) 2011]

(a) जॉबर

(b) सिपाही

(c) पुलिसकर्मी

(d) गुमाश्ता

5. प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई क्योंकि

(a) भारतीय मिलों के पास अब आपूर्ति के लिए एक विशाल घरेलू बाजार था।

(b) अंग्रेजों ने भारत में नए कारखाने खोले।

(c) नए तकनीकी परिवर्तन हुए।

(d) भारत स्वतंत्र हो गया।

6. निम्नलिखित में से किसने हथकरघा कपड़ा उत्पादन में मदद की?

(a) तकनीकी परिवर्तन

(b) आयात शुल्क

(c) निर्यात शुल्क लगाना

(d) सरकारी नियम

7. बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा?

(a) कपास की फसल नष्ट हो गई

(b) कच्चे कपास का निर्यात बढ़ गया

(c) स्थानीय बाजार सिकुड़ गए

(d) निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया।

8. 20वीं सदी के प्रारंभ में हथकरघा कपड़ा उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि

(a) कारखाने स्थापित किए गए।

(b) उड़ने वाले शटल वाले करघे जैसी नई तकनीक शुरू की गई।

(c) व्यापारियों ने उद्योग में अधिक पूंजी का निवेश किया।

(d) हथकरघा की मांग बढ़ गई।

9. भारतीय बुनकरों और व्यापारियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कैसे किया?

(a) उन्होंने विरोध करने के लिए हड़ताल की

(b) गिल्ड बनाने का निर्णय लिया

(c) टैरिफ संरक्षण की मांग की और नई उपज के लिए नया बाजार बनाने की कोशिश की

(d) नए बाजारों की तलाश में अन्य स्थान पर चले गए।

10. 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी?

(a) कानपुर

(b) बम्बई

(c) कलकत्ता

(d) मद्रास

11. गुमाश्ता और बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें क्यों होती थीं?

(क) बुनकर विदेशियों से नफरत करते थे।

(ख) गोमाश्ता बुनकरों को निर्धारित मूल्य पर माल बेचने के लिए मजबूर करते थे।

(ग) गोमाश्ता बाहरी लोग थे जिनका गाँव से दीर्घकालिक सामाजिक संबंध नहीं था।

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

12. इंग्लैंड में मजदूर मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे?

(क) वे इनका उपयोग करना नहीं जानते थे।

(ख) उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे।

(ग) मजदूर इतने गरीब थे कि नई मशीनें नहीं खरीद सकते थे।

(घ) वे मशीनों से डरते थे।

13. भारतीय हस्तनिर्मित सामान ब्रिटिश मशीन निर्मित सामान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे क्योंकि

(a) ये हस्तनिर्मित सामान अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे।

(b) मशीन निर्मित सामान हाथ से बने सामान से सस्ते थे।

(c) हाथ से बने सामान आसानी से उपलब्ध नहीं थे।

(d) हाथ से बने सामान उन्हें आकर्षक नहीं लगते थे।

14. निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी?

(a) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी

(b) एंड्रयू यूल

(c) एल्गिन मिल

(d) बिड़ला इंडस्ट्रीज

15. जॉबर का मुख्य कार्य था

(क) उद्योगपतियों के लिए नौकरियाँ पैदा करना।

(ख) उद्योगपतियों के लिए नई भर्तियाँ करना।

(ग) कंपनी के लिए कारीगर लाने में बिचौलिए की मदद करना।

(घ) बुनकरों से संबंधित मुद्दों पर कंपनी को सलाह देना।

16. निम्नलिखित में से किस नवाचार ने बुनकरों को उत्पादकता बढ़ाने और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की?

(a) स्पिनिंग जेनी

(b) फ्लाइंग शटल

(c) कॉटन जिन

(d) रोलर

17. 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे?

(क) भारतीय लोग अपने घरों में कैलेंडर का उपयोग करने के शौकीन थे।

(ख) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विपरीत, कैलेंडर का उपयोग वे लोग भी करते थे जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे।

(ग) कैलेंडर के माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन करना सस्ता था।

(घ) यह कमरे की सुंदरता बढ़ाता था।

18. 20वीं शताब्दी में हथकरघा कपड़ा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई क्योंकि

(क) हथकरघा सामग्री सस्ती थी।

(ख) भारतीयों ने हथकरघा सामग्री को प्राथमिकता दी।

(ग) हथकरघा कपड़े के जटिल डिजाइन की मिलों द्वारा आसानी से नकल नहीं की जा सकती थी।

(घ) हथकरघा सामग्री के उपयोग से राष्ट्रीय भावना पैदा हुई।

19. प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर से भारत को निर्यात में गिरावट क्यों आई?

(a) लोग युद्ध लड़ने में व्यस्त थे।

(b) सुरक्षा समस्या के कारण कारखाने बंद हो गए।

(c) कारखाने और मिलें सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माल बनाने में व्यस्त थीं।

(d) सरकार द्वारा निर्यात व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था।

20 विक्टोरियन ब्रिटेन में उजीपर वर्ग - कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को पसंद करते थे क्योंकि

(क) वे आयातित सामग्री से बने होते थे।

(ख) हस्तनिर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गए।

(ग) वे बेहतर ढंग से तैयार किए गए थे।

(घ) केवल उच्च वर्ग ही महंगी वस्तुओं को खरीद सकता था।

21. 18वीं शताब्दी में उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापनों का उपयोग क्यों किया जाता था? सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए:

(a) उपभोक्ता को उत्पाद चुनने में मदद करना।

(b) देवी-देवताओं के चित्रों का उपयोग करके उत्पादों को लोकप्रिय बनाना।

(c) उत्पादों को अच्छा और आकर्षक दिखाना।

(d) उपरोक्त सभी।

22. राष्ट्रवादी भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन का उपयोग किया

(a) लोगों को प्रभावित करने के लिए

(b) भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए

(c) स्वदेशी के संदेश को फैलाने के लिए विज्ञापन को एक वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए

(d) उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए

23. निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल को काट दीजिए। यूरोपीय प्रबंध कम्पनियाँ किसमें निवेश करने में रुचि रखती थीं?

(a) खनन

(b) चावल उत्पादन

(c) जूट

(d) नील

24. निम्नलिखित में से किस व्यापार से प्रारंभिक उद्यमियों ने धन कमाया?

(a) वस्त्र व्यापार

(b) चीनी व्यापार

(c) चाय व्यापार

(d) उद्योग

उत्तर: