NCERT Class 10 Social Science Chapter 7 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया

NCERT Solutions for Class 10 Social Science History Chapter 7 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया

प्रश्न अभ्यास

पाठ्यपुस्तक से

संक्षेप में लिखें

प्रश्न 1. निम्नलिखित के कारण दें –

(क) वुडब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई।

(ख) मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की।

(ग) रोमन कैथलिक चर्च ने सोलहवीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी।

(घ) महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है।

उत्तर

(क) 1295 तक यूरोप में बुडब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई न आने के निम्न कारण थे

- 1295 ई० में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल बिताने के बाद इटली वापस लौटा।

- वह चीन से वुडब्लॉक (काठ की तख्ती) वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर आया।

- उसके बाद इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और फिर यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई।

- इस तरह यूरोप में वुडब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई 1295 के बाद ही संभव हो पाई।

- 1295 तक यूरोप के कुलीन वर्ग, पादरी, भिक्षु छपाई वाली पुस्तकों को धर्म विरुद्ध, अश्लील और सस्ती मानते थे।

(ख) धर्म-सुधारक मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था क्योंकि मुद्रण से धर्म-सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। मुद्रण ने लोगों में नया बौद्धिक माहौल बनाया। न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5,000 प्रतियाँ कुछ ही हफ़्तों में बिक गईं, और तीन महीने में ही दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। मुद्रण की प्रशंसा करते। हुए लूथर ने कहा, “मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफ़ा”।

(ग) छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा रोमन कैथलिक चर्च की बहुत-सी बातों का विरोध करने लगे। धर्म के बारे में ऐसी किताबों और चर्च पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाईं और 1558 ई० से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे।

(घ) महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई कहा क्योंकि ब्रिटिश भारत की सरकार इन तीन आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र-पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आजादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसीलिए गांधी ने इन तीन आजादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा।

प्रश्न 2. छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएँ

(क) गुटेन्बर्ग प्रेस

(ख) छपी किताबों को लेकर इरैस्मस के विचार

(ग) वर्नाक्युलर या देशी प्रेस एक्ट

उत्तर

(क) गुटेन्बर्ग प्रेस – गुटेन्बर्ग, एक व्यापारी का बेटा था जो एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा। उसने बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखी थी और बड़ा होने पर पत्थर की पालिश करने की कला, सोने और शीशे को इच्छित आकृतियाँ गढ़ने में निपुणता प्राप्त की। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन् 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेन्बर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर-उधर’ मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। अतः इसे ‘मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन’ के नाम से जाना गया। इस मशीन की सहायता से जो पहली किताब छपी, वह बाइबल थी, जिसकी 180 प्रतियाँ बनाने में तीन वर्ष लगे थे। यह उस समय की सबसे तेज छपी किताब थी। इस तरह से गुटेन्बर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था।।

(ख) लातिन का विद्वान और कैथलिक धर्म सुधारक इरैस्मस छपाई को लेकर बहुत आशंकित था। उसने अपनी पुस्तक एडेजेज़ में लिखा था कि पुस्तकें भिनभिनाती. मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन-सा कोना है, जहाँ ये नहीं पहुँच जातीं? हो सकता है कि जहाँ-जहाँ एकाध जानने लायक चीजें भी बताएँ, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी अति ही है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ किताबों से ही नहीं पाट रहे बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्मविरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता । इरैस्मस की छपी किताबों पर इस तरह के विचारों से प्रतीत होता है कि वह छपाई की बढ़ती तेज़ी और पुस्तकों के प्रसार से आशंकित था, उसे डर था कि इसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं तथा लोग अच्छे साहित्य के बजाए व्यर्थ व फ़िजूल की किताबों से भ्रमित होंगे।

(ग) वर्नाक्युलर या देशी प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। 1875 के विद्रोह के बाद ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार-पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज़ होने लगी और इसी का परिणाम था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी की जाती तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थीं। इस तरह यह एक्ट देशी प्रेस का मुँह बंद करने के लिए लाया गया था।

प्रश्न 3. उन्नीसवीं सदी में भारत में मुद्रण-संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था –

(क) महिलाएँ

(ख) ग़रीब जनता

(ग) सुधारक

उत्तर

(क) महिलाएँ –

- उन्नीसवीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा दिया।

- महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं पर गहनता से लिखा जाने लगा, इससे महिलाओं का पढ़ना भी बहुत ज्यादा हो गया।

- उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब बड़े। छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे।

- कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार-बार रेखांकित किया।

- इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था।

- लेकिन परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे।

- फिर भी बहुत-सी महिलाओं ने इन विरोधों व पाबंदियों के बावजूद पढ़ना-लिखना सीखा।

- पूर्वी बंगाल में, उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रशसुंदरी देवी ने रसोई में छिप-छिप कर पढ़ना सीखा।

- बाद में चलकर उन्होंने ‘आमार जीवन’ नामक आत्मकथा लिखी। यह बंगला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी।

- कैलाश बाशिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया।

- ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा।

- इस तरह मुद्रण में महिलाओं की दशा व दिशा के बारे में उन्नीसवीं सदी में काफी कुछ लिखा जाने लगा।

(ख) गरीब जनता –

- उन्नीसवीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक-चौराहों पर बेची जाने लगीं।

- इससे गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने व पढ़ने लगे।

- इसने साक्षरता बढ़ाने व गरीब जनता में भी पढ़ने की रुचि जगाने में मदद की।

- उन्नीसवीं सदी के अंत से जाति-भेद के बारे में लिखा जाने लगा।

- ज्योतिबा फुले ने जाति-प्रथा के अत्याचारों पर लिखा।

- स्थानीय विरोध आंदोलनों और सम्प्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ और गुटके छापे।

- गरीब जनता की भी ऐसी पुस्तकों में रुचि बढ़ी।

- इस तरह मुद्रण के प्रसार ने गरीब जनता की पहुँच में आकर उनमें नयी सोच को जन्म दिया तथा मजदूरों में नशाखोरी कम हुई, उनमें साक्षरता के प्रति रुझान बढ़ा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

(ग) सुधारक –

- उन्नीसवीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने सुधारकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन का कार्य किया।

- उन्होंने अपने लेखन व मुद्रण से जनता को समाज में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों से लड़ने व इन्हें बदलने के लिए तैयार किया।

- उन्नीसवीं सदी के अंत तक जाति-भेद के बारे में तरह-तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। ‘निम्न जातीय’ आंदोलनों के मराठी प्रणेता, ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में जाति-प्रथा के अत्याचारों पर लिखा।

- बाद में भीमराव अंबेडकर व पेरियार जैसे सुधारकों ने जाति पर जोरदार कलम चलाई, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ और गुटके छापे।

- इस तरह सुधारकों के लिए मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने एक साधन के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चर्चा करें

प्रश्न 1. अठारहवीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत, और ज्ञानोदय होगा?

उत्तर अठारहवीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानेंदय होता है क्योंकि

- कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएँगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा।

- इन लोगों का ऐसा मानने का कारण यह था कि किताबों व पढ़ने के प्रति लोगों में जागरूकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।

- अब कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिकों, लेखकों व चिंतकों के विचारों को जान रहे थे।

- पुरानी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता को बुद्धि व विवेक से तौला जाने लगा था।

- विभिन्न विचारों को पढ़कर लोग अपनी खुद की मान्यताएँ तय करने में सक्षम हो रहे थे।

- फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिएँ मर्सिए ने घोषणा की “छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आँधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।” मर्सिए के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़कर बदल जाते हैं। इस तरह बहुत-से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इससे निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा।

प्रश्न 2. कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक-एक उदाहरण लेकर समझाएँ।

उत्तर कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए किताबों पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ‘मूल्यवान’ साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी।

उदाहरण के लिए यूरोप में लातिन के विद्वान और कैथलिक धर्म सुधारक इरैस्मस ने लिखा कि ‘किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन-सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती? हो सकता है कि जहाँ-तहाँ ये एकाध जानने लायक चीजें भी बताएँ, लेकिन इनका ज़यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। ये बेकार का ढेर है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को तुच्छ, बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म-विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबों से पाट रहे हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान सहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता।’

इसी तरह भारत में भी दकियानूसी मुसलमानों का मानना था कि औरतें उर्दू के रूमानी अफ़साने पढ़कर बिगड़ जाएँगी। वहीं दकियानुसी हिंदू मानते थे कि किताबें पढ़ने से कन्याएँ विधवा हो जाएंगी।

प्रश्न 3. उन्नीसवीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ?

उत्तर मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। उन्नीसवीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक-चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। गरीबी, जातीय भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत-से सुधारक लिख रहे थे। इनका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा था। ज्योतिबा फुले व पेरियार ने जाति पर जोरदार कलम चलाई। इनके लेख पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और सम्प्रदायों ने भी प्राचीन धर्मग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ और गुटके छापे।

कानपुर के मिल मजदूर काशीबाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। बंगलौर के सूती-मिल मज़दूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, उनकी मूल कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे।

इस तरह भारत की गरीब जनता पर भी मुद्रण संस्कृति के प्रसार के व्यापक प्रभाव पड़े।

प्रश्न 4. मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की?

उत्तर मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जो इस प्रकार है –

- बहुत से समाज व धर्म-सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई।

- जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया, इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली।

- 1870 के दशक तक पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे थे।

- कुछ ने शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया।

- राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का व्यापक सहारा लिया।

- खुलेआम व चोरी-छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे जिन्हें आम जनता तक पहुँचाना मुश्किल नहीं था।

- अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ विदेश राज पर भी सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानियों तथा पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा।

- इस तरह मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में व्यापक भूमिका निभाई।

परियोजना कार्य

प्रश्न 1. पिछले सौ साल में मुद्रण संस्कृति में हुए अन्य बदलावों का पता लगाएँ। फिर इनके बारे में यह बताते हुए लिखें कि ये क्यों हुए और इसके कौन-से नतीजे हुए?

उत्तर शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी इसे स्वयं करें।

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी जापानी पुस्तक है?

(a) सुत्त पिटक

(b) डायमंड सूत्र

(c) महा वंश

(d) दीपा वंश

2. पहला प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया गया था

(a) मार्को पोलो

(b) कितागावा उतामारो

(c) जोहान गुटेनबर्ग

(d) इरास्मस

3. 'गुलामगिरी' में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा ?

(ए) राजा राममोहन राय

(बी) ज्योतिबा फुले

(सी) बाल गंगाधर तिलक

(डी) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

4. निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां बनाईं?

(a) रूसो

(b) लुईस सेटास्टिन मर्सिए

(c) मेनोचियो

(d) जोहान गुटेनबर्ग

5. कौन सा धार्मिक सुधारक धर्मसुधार आंदोलन के लिए जिम्मेदार था?

(a) मार्टिन लूथर

(b) मार्टिन लूथर किंग

(c) ग्रिम ब्रदर्स

(d) जॉर्ज इलियट

6. निम्नलिखित में से कौन महिला उपन्यासकार नहीं थीं?

(a) जेन ऑस्टेन

(b) ब्रोंटे सिस्टर्स

(c) जॉर्ज इलियट

(d) मैक्सिम गोर्की

7. निम्नलिखित में से कौन सा देश मुद्रण सामग्री का सबसे पहला उत्पादक था?

(a) फारस

(b) भारत

(c) चीन

(d) जापान

8. मार्कोपोलो इटली में वुडब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान कहां से लेकर आए?

(a) चीन

(b) जापान

(c) श्रीलंका

(d) भारत

9. नये नियम का सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया था?

(a) इरास्मस

(b) लियोनार्डो दा विंस

(c) मार्टिन लूथर

(d) मनोकियो

10. प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था?

(a) चर्मपत्र

(b) चर्मपत्र

(c) ताड़ के पत्ते

(d) कागज

11. गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भारत में प्रकाशित पहली साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताइये।

(ए) आनंदबाजार पत्रिका

(बी) बंगाल गजट

(सी) युगांतर

(डी) संवाद कौमुदी

12. 1821 में 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था?

(ए) ईश्वर चंद्र विद्यासागर

(बी) सीआर दास

(सी) राजा राममोहन रॉय

(डी) स्वामी विवेकानंद

13. 'अमर जीवन' निम्नलिखित में से किस महिला लेखक की आत्मकथा है?

(ए) राशसुंदरी देबी

(बी) रोकेया होसैन

(सी) कैलाशबाशिनी देवी

(डी) पंडिता रमाबाई

14. निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता था?

(a) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

(b) ज्योतिबा फुले

(c) ई.वी. रामास्वामी नायकर

(d) एस. नायडू

15. निम्नलिखित में से कौन सुलेख की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

(a) चित्रकला की कला

(b) मानचित्र बनाने की कला

(c) सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला

(d) रेखाचित्र बनाने की कला

16. निम्नलिखित में से किस स्थान का पुराना नाम 'एदो' था?

(a) शंघाई

(b) टोक्यो

(c) सियोल

(d) हांगकांग

17. चर्मपत्र से तात्पर्य है

(a) जानवरों की खाल से बना चर्मपत्र।

(b) पेड़ों की छाल से बनी लिखित सामग्री।

(c) लुगदी से बना कागज।

(d) कपड़े से बनी लिखित सामग्री।

18. मार्कोपोलो कौन थे?

(a) जर्मन वैज्ञानिक

(b) अंग्रेजी दार्शनिक

(c) स्पेनिश खोजकर्ता

(d) इतालवी यात्री/अन्वेषक

19. निम्नलिखित में से किसने गुटेनबर्ग को एक प्रिंटिंग प्रेस का डिजाइन और मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया?

(a) चीन की वुडब्लॉक प्रिंटिंग

(b) कृषि सम्पदाओं में जैतून प्रेस

(c) हस्तलिखित पांडुलिपियाँ

(d) जापान की मुद्रण तकनीक

20 मार्टिन लूथर के लेखन और विचारों ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जन्म दिया?

(a) प्रति-सुधार आंदोलन

(b) पुनर्जागरण आंदोलन

(c) धर्मसुधार आंदोलन

(d) बौद्धिक आंदोलन

21. सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किस समूह के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध शुरू किया गया था?

(a) सामंती प्रभुओं

(b) प्रोटेस्टेंट चर्च

(c) कैथोलिक चर्च

(d) निरंकुश शासक

22. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 'इन्क्विजिशन' से संबंधित है?

(a) विधर्मियों को दंडित करने के लिए प्रोटेस्टेंट न्यायाधिकरण

(b) विधर्मियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए कैथोलिक अदालत

(c) अपराधियों को दंडित करने के लिए राज्य न्यायिक निकाय

(d) उपरोक्त सभी

23. प्रोटेस्टेंट सुधार का उद्देश्य था

(a) धर्म सुधार

(b) कैथोलिक चर्च सुधार

(c) यहूदी धर्म सुधार

(d) सभी सुधारों का विरोध करना

24. इरास्मस एक

(a) लैटिन विद्वान और कैथोलिक सुधारक थे

(b) फ्रांसीसी विद्वान जिन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद की वकालत की

(c) स्वीडिश विद्वान जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया

(d) ब्रिटिश विद्वान जिन्होंने कैथोलिक चर्च का विरोध किया

25. चैपबुक क्या थीं?

(a) वे किताबें जो सस्ती थीं

(b) घूमते-फिरते फेरीवालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट-साइज़ किताबें

(c) फुटपाथ पर बिकने वाली किताबें

(d) हस्तलिखित किताबें

26. पंचांग का तात्पर्य है

(a) एक अनुष्ठान कैलेंडर

(b) एक शब्दकोश

(c) एक धार्मिक पुस्तक

(d) एक लंबी कविता

27. फ्रांस में 'बिलियोथेक ब्लू' के नाम से क्या जाना जाता था?

(a) नीले रंग की पुस्तक

(b) घटिया गुणवत्ता वाले कागज से बनी नीले रंग की सस्ती पुस्तक

(c) अमीर लोगों के लिए उत्कृष्ट नीले रेशम से बनी पुस्तक

(d) नीले रंग का लेखन पैड

28. 18वीं शताब्दी के किस फ्रांसीसी उपन्यासकार ने घोषणा की, 'प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है'?

(a) रूसो

(b) वोल्टेयर

(c) मर्सिए

(d) मोंटेस्क्यू

29. मुद्रण संस्कृति ने निम्नलिखित में से किस क्रांति के लिए परिस्थितियाँ पैदा कीं?

(a) फ्रांसीसी क्रांति

(b) रूसी क्रांति

(c) गौरवशाली क्रांति

(d) अमेरिकी क्रांति

30. पेनी पत्रिका केवल किसके लिए थी?

(a) वृद्ध लोगों के लिए

(b) गरीब लोगों के लिए

(c) महिलाओं के लिए

(d) बच्चों के लिए

31. लेखक किससे संबंधित हैं?

(a) लेखक

(b) कवि

(c) कुशल हस्त लेखक

(d) कुशल चित्रकार

32. निम्नलिखित में से कौन मुद्रण क्रांति से संबंधित है?

(a) मुद्रण यंत्र का आविष्कार

(b) हस्त मुद्रण से यांत्रिक मुद्रण की ओर परिवर्तन

(c) मुद्रित सामग्री के विरुद्ध लोगों का विद्रोह

(d) मुद्रित पुस्तकों के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियाँ

33. सही उत्तर चुनें। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण

(a) पढ़ने की संस्कृति विकसित हुई

(b) पुस्तकों की लागत कम हो गई

(c) पुस्तकें बनाने में लगने वाला समय और श्रम कम हो गया

(d) उपरोक्त सभी

34. न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम. हो को

(a) प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने के लिए

(b) बिजली से चलने वाले बेलनाकार प्रेस को पूर्ण करने के लिए

(c) वुडब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार करने के लिए

(d) विद्युत टाइपिंग मशीन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता था।

35. गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जेम्स ऑगस्टस हिक्की को क्यों सताया था?

(a) बंगाल गजट के खराब संपादन के लिए

(b) कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के बारे में बहुत सारी गपशप प्रकाशित करने के लिए

(c) भारतीयों के खिलाफ प्रचार सामग्री लिखने के लिए

(d) घटिया सामग्री प्रकाशित करने के लिए

36. लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था?

(a) वर्नाक्यूलर प्रेस को लोकप्रिय बनाना

(b) वर्नाक्यूलर प्रेस की निगरानी करना

(c) देशी प्रेस पर शिकंजा कसना और उसे सेंसर करना

(d) लेखकों को भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना।

37. 1878 के वर्नाक्यूलर एक्ट का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया?

(a) इसने भारतीय लेखकों को अपने समाचार पत्रों में लिखने की अनुमति नहीं दी।

(b) इसने भारतीयों की प्रेस की स्वतंत्रता को चुनौती दी।

(c) इसने भारतीयों को समाचार पत्रों में धार्मिक सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

(d) उपनिवेशवाद को चुनौती देने के लिए।

38. राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(a) समाचार पत्रों में विभिन्न लेख लिखकर।

(b) राष्ट्रवादी नेताओं के भाषणों को प्रकाशित करके।

(c) उपनिवेशवाद को शासन बताकर और प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करके।

(d) भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करके।

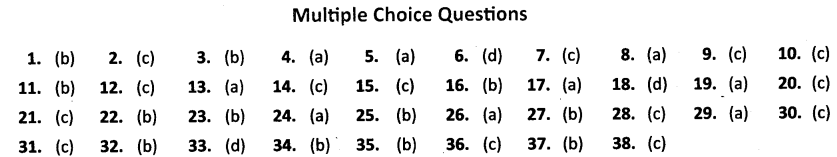

उत्तर: