NCERT Class 8 Social Science Chapter 4 आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की परिकल्पना

NCERT Solutions for Class 8 Social Science History Chapter 4 आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की परिकल्पना

प्रश्न 1.

रिक्त स्थान भरें।

(a) अंग्रेज जनजातीय लोगों को ………………. के रूप में वर्णित करते हैं।

(b) झूम खेती में बीज बोने की विधि को ………………. के रूप में जाना जाता है।

(c) ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के तहत मध्य भारत में जनजातीय प्रमुखों को ………………. उपाधियाँ मिलीं।

(d) आदिवासी असम के और बिहार के ………………. में काम करने गए।

उत्तर:

(a) जंगली

(b) प्रसारण

(c) भूमि

(d) चाय बागान, कोयला खदानें।

प्रश्न 2.

सही या गलत में से क्या बताएँ?

(a) झूम किसान ज़मीन जोतते हैं और बीज बोते हैं।

(b) कोकून संथालों से खरीदे जाते थे और व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से पाँच गुना अधिक कीमत पर बेचे जाते थे।

(c) बिरसा ने अपने अनुयायियों से खुद को शुद्ध करने, शराब पीने से इनकार करने और जादू-टोने में विश्वास न करने का आग्रह किया।

(d) अंग्रेज़ जनजातीय जीवन शैली को संरक्षित करना चाहते थे।

उत्तर:

(a) गलत (b) सही (c) सही (d) गलत

प्रश्न 3.

ब्रिटिश शासन में झूम खेती करने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?

उत्तर:

अंग्रेज झूम खेती करने वालों को बसाना चाहते थे ताकि वे किसान बन सकें और उनसे राजस्व कमा सकें। लेकिन अंग्रेजों का यह प्रयास ज़्यादा हद तक सफल नहीं रहा। क्योंकि आदिवासियों का जीवन सीधे जंगल से जुड़ा हुआ था और अंग्रेजों के वन कानूनों का उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा।

अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित करके उन्हें बंधनों में जकड़ लिया और उन्हें संगठित कर दिया। जंगलों में झूम काश्तकारों को स्वतंत्र रूप से घूमने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। इससे उन्हें काम की तलाश में पलायन करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान झूम काश्तकारों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

प्रश्न 4.

औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी सरदारों की शक्तियों में क्या बदलाव आया?

उत्तर:

अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी सरदारों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था।

- उन्हें अपने क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ आर्थिक शक्ति और अधिकार प्राप्त थे।

- उनके पास अपनी पुलिस भी थी और वे भूमि और जंगल के स्थानीय नियमों का प्रबंधन करते थे।

लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत:

- प्रमुखों के कार्य और शक्तियां काफी हद तक बदल गईं।

- उन्हें गांवों के समूह पर अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखने तथा भूमि को किराये पर देने की अनुमति थी, लेकिन उनकी अधिकांश प्रशासनिक शक्तियां समाप्त हो गई थीं।

- भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया।

- इसके अलावा अंग्रेजों को श्रद्धांजलि देने और अंग्रेजों की ओर से आदिवासी समूहों को अनुशासित करने का भी काम किया गया।

- अंततः उन्होंने अपने लोगों के बीच पहले प्राप्त अधिकार खो दिया और वे अपने पारंपरिक कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए।

प्रश्न 5.

दिकुओं के प्रति आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण है?

उत्तर:

- दिकू आदिवासियों के लिए बाहरी लोग थे। इन बाहरी लोगों में मिशनरी, साहूकार, हिंदू ज़मींदार और सरकारें शामिल थीं, क्योंकि वे इन्हें अपने दुखों का स्रोत मानते थे।

- ब्रिटिश कानूनों द्वारा आदिवासियों पर जंगल और उसके आसपास के क्षेत्र के उपयोग के लिए लगाई गई सीमाएं उनकी पारंपरिक भूमि प्रणालियों को नष्ट कर रही थीं।

- उन्हें ऋण देने वाले साहूकार उनसे भारी ब्याज ले रहे थे, जिसके कारण वे स्वतंत्र रूप से और ऋण के बिना जीवन जीने में असमर्थ थे।

- ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मिशनरियां आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुंचा रही थीं।

प्रश्न 6.

बिरसा का स्वर्ण युग का क्या सपना था? आपके विचार से इस सपने ने इस क्षेत्र के लोगों को क्यों आकर्षित किया?

उत्तर:

बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। गरीबी से मजबूर होकर, किशोरावस्था में बिरसा ने अतीत के मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुनीं और समुदाय के सरदारों (नेताओं) को लोगों को विद्रोह के लिए उकसाते देखा।

- उन्होंने स्वर्ण युग की बात की जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से मुक्त थे, और कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब समुदाय के पैतृक अधिकार बहाल किए जाएंगे।

- बिरसा का उद्देश्य आदिवासी समाज में सुधार लाना था।

- बिरसा गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करना चाहते थे।

- इस मिशन ने क्षेत्र के लोगों को आकर्षित किया क्योंकि वे ईमानदारी से जीना चाहते थे और अपनी जमीन वापस चाहते थे ताकि वे बस सकें और खेती कर सकें।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

सही विकल्प चुनें:

(i) खोंड कहाँ के थे?

(a) गुजरात से

(b) झारखंड से

(c) उड़ीसा से

(d) पंजाब से

(ii) ब्रिटिश अधिकारियों ने इन स्थायी जनजातीय समूहों को शिकारी-संग्रहकर्ताओं की तुलना में अधिक सभ्य माना

(a) गोर्ट्स

(b) सहथल्स

(c) खोंड्स

(d) (a) और (b) दोनों

(iii) वैष्णव प्रचारक किसके उपासक थे?

(a) शिव के

(b) दुर्गा के

(c) कृष्ण के

(d) विष्णु के

(iv) कुसुम और पलाश के फूलों का उपयोग किया जाता था

(a) औषधि बनाने के लिए

(b) माला बनाने के लिए

(c) कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए

(d) केश तेल तैयार करने के लिए

(v) कुल्लू के गद्दी थे

(a) चरवाहे

(b) मवेशी चराने वाले

(c) फल इकट्ठा करने वाले

(d) शिकारी

उत्तर:

(i) (c), (ii) (d), (iii) (d), (iv) (c),(v) (a).

प्रश्न 2.

प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए।

- स्थानान्तरित कृषकों का जीवन …………. के भीतर मुक्त आवागमन पर निर्भर था।

- ........ लोग मजदूर के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे।

- अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी समूह ………. बनें और ……………. कृषक बनें।

- अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि वन …………. संपत्ति हैं।

- बिरसा का जन्म ……………….. के एक आदिवासी परिवार में हुआ था जो ………………….. में रहता था।

- हजारीबाग के संथालों ने पाला

उत्तर:

- जंगलों

- बैगा

- बस जाओ, किसान

- राज्य

- मुंडा, छोटानागपुर

- ककून

प्रश्न 3.

बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य।

- व्यापारियों और साहूकारों ने कभी भी आदिवासी लोगों को धोखा नहीं दिया।

- रेशम उत्पादकों ने भारी मात्रा में धन अर्जित किया और इसलिए सुखी जीवन का आनंद लिया।

- कई जनजातीय समूहों को औपनिवेशिक वन कानून पसंद नहीं आये और इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया।

- पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती करने वालों ने अपनी पारंपरिक प्रथा बंद कर दी।

- ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी सरदारों ने अपना अधिकार खो दिया।

उत्तर:

- असत्य

- असत्य

- सत्य

- असत्य

- सत्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

जनजातीय लोगों की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- कुछ लोग झूम खेती करते थे,

- कुछ लोग शिकारी-संग्राहक थे।

- कुछ झुंड में रहने वाले जानवर.

- कुछ लोगों ने स्थायी खेती करना शुरू कर दिया।

प्रश्न 2.

अंग्रेज़ क्यों चाहते थे कि आदिवासी समूह बस जाएँ और किसान बन जाएँ?

उत्तर:

ऐसा इसलिए था क्योंकि हमेशा घूमते रहने वाले लोगों की तुलना में स्थायी किसानों को नियंत्रित करना और प्रशासन करना आसान था।

प्रश्न 3.

अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त क्यों शुरू किया?

उत्तर:

उन्होंने राज्य के लिए एक नियमित राजस्व स्रोत प्राप्त करने के लिए ऐसा किया।

प्रश्न 4.

कुछ वनों को आरक्षित वन क्यों माना गया?

उत्तर:

ये वन लकड़ी पैदा करते थे जिसकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी।

प्रश्न 5.

आदिवासियों को जंगलों में रहने से रोकने के बाद अंग्रेजों को किस समस्या का सामना करना पड़ा?

उत्तर:

उन्हें मजदूरों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा।

प्रश्न 6.

वन विभाग ने वन गाँव क्यों बसाए?

उत्तर:

ऐसा सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

प्रश्न 7.

आदिवासी समूह बाज़ार और व्यापारियों को किस नज़र से देखते थे?

उत्तर:

वे उन्हें अपना मुख्य दुश्मन मानते थे।

प्रश्न 8.

बिरसा कौन थे?

उत्तर:

बिरसा मुंडा परिवार से थे, जो छोटानागपुर में रहने वाला एक आदिवासी समूह था।

प्रश्न 9.

लोग उसके बारे में क्या कहते थे?

उत्तर:

लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं। वह सभी बीमारियाँ ठीक कर सकता था और अनाज की पैदावार बढ़ा सकता था।

प्रश्न 10. बिरसा ने किन समस्याओं के समाधान का बीड़ा

उठाया?

- आदिवासियों के परिचित तौर-तरीके लुप्त होते जा रहे थे।

- उनकी आजीविका खतरे में थी।

- धर्म खतरे में दिखाई देने लगा। बिरसा ने इन समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठाया।

प्रश्न 11.

बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था, वे कौन थे? [महत्वपूर्ण]

उत्तर:

व्यापारी, साहूकार, मिशनरी, हिंदू ज़मींदार और अंग्रेज बाहरी लोग थे जिन्हें दिकू कहा जाता था।

प्रश्न 12.

बिरसा को किन आरोपों में दोषी ठहराया गया था?

उत्तर:

बिरसा को दंगा फैलाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

प्रश्न 13.

बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई?

उत्तर:

1900 में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई।

प्रश्न 14.

वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर:

वन सत्याग्रह 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ था।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड लोगों की मुख्य गतिविधियाँ क्या थीं?

उत्तर:

खोंड मूलतः शिकारी-संग्राहक थे। वे नियमित रूप से सामूहिक शिकार पर जाते थे और फिर मांस को आपस में बाँट लेते थे। वे जंगल से फल और कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे और साल व महुआ के बीजों से निकाले गए तेल से खाना पकाते थे। वे औषधीय प्रयोजनों के लिए कई जंगली झाड़ियों और जड़ी-बूटियों का उपयोग करते थे और स्थानीय बाजारों में वन उपज बेचते थे। उनकी सभी गतिविधियाँ वनों पर आधारित थीं।

प्रश्न 2.

व्यापारी और साहूकार आदिवासियों का शोषण कैसे करते थे?

अथवा

व्यापारी और साहूकार आदिवासियों की दुर्दशा का कारण कैसे थे? [वि. प्रभाव]

उत्तर:

आदिवासी समूहों को अक्सर उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्रय-विक्रय करना पड़ता था जो उनके इलाके में उत्पादित नहीं होती थीं। इसके कारण वे व्यापारियों और साहूकारों पर निर्भर हो जाते थे। व्यापारी बिक्री के लिए वस्तुएँ लेकर आते थे। वे ऊँची कीमतों पर वस्तुएँ बेचते थे।

साहूकार आदिवासियों को ऋण देते थे जिससे वे अपनी नकदी की ज़रूरतें पूरी करते थे और अपनी कमाई में इजाफा करते थे। लेकिन ऋण पर ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस प्रकार, व्यापारी और साहूकार, दोनों ही हमेशा आदिवासियों का शोषण करते थे। यही कारण है कि आदिवासी उन्हें दुष्ट बाहरी व्यक्ति और अपनी बदहाली का कारण मानते थे।

प्रश्न 3.

अंग्रेज अधिकारी स्थायी आदिवासी समूहों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को किस नज़र से देखते थे?

उत्तर:

अंग्रेज अधिकारी गोंड और संथाल जैसे स्थायी आदिवासी समूहों को शिकारी-संग्राहकों या झूम खेती करने वालों की तुलना में ज़्यादा सभ्य मानते थे। ये आदिवासी समूह जंगलों में रहते थे और लगातार घूमते रहते थे। उनका कोई निश्चित घर नहीं था। अंग्रेज उन्हें जंगली और असभ्य मानते थे और इसलिए उन्हें स्थायी और सभ्य बनाना ज़रूरी था।

प्रश्न 4.

अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अंग्रेजों ने राज्य के लिए एक नियमित राजस्व स्रोत सुनिश्चित करने के लिए भूमि बंदोबस्तियाँ शुरू कीं। इन बंदोबस्तों के अंतर्गत:

- अंग्रेजों ने भूमि की माप की, उस भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित किया, और राज्य के लिए राजस्व की मांग तय की।

- कुछ किसानों को ज़मींदार और कुछ को काश्तकार घोषित कर दिया गया। काश्तकारों को ज़मींदार को लगान देना होता था, जो बदले में राज्य को राजस्व देता था।

प्रश्न 5.

झूम काश्तकारों को बसाने के अंग्रेजों के प्रयास ज़्यादा सफल क्यों नहीं रहे?

उत्तर:

(क) जिन इलाकों में पानी की कमी और मिट्टी सूखी होती है, वहाँ हल से खेती करना आमतौर पर मुश्किल होता है।

(ख) जो झूम काश्तकार हल से खेती करते थे, उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि उनके खेत अच्छी पैदावार में बाधा नहीं बनते थे। इसलिए, पूर्वोत्तर भारत के झूम काश्तकारों ने अपनी पारंपरिक प्रथा जारी रखने पर ज़ोर दिया।

(ग) अंग्रेजों को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए, उन्होंने उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में झूम खेती करने की अनुमति दे दी।

प्रश्न 6.

वन कानूनों में बदलाव करने के बाद अंग्रेजों को किस समस्या का सामना करना पड़ा? उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया?

उत्तर:

अंग्रेजों ने वन कानूनों में कुछ बदलाव करके आदिवासियों को जंगलों में रहने से रोक दिया। इससे एक समस्या पैदा हुई। उन्होंने श्रम शक्ति खो दी क्योंकि ज़्यादातर झूम किसान काम की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। रेलवे स्लीपर और लकड़ियों की ढुलाई के लिए पेड़ कौन काटेगा?

औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान झूम किसानों को जंगलों में ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े देकर किया और उन्हें इस शर्त पर खेती करने की इजाज़त दी कि गाँवों में रहने वाले ये किसान वन विभाग को मज़दूरी उपलब्ध कराएँगे और जंगलों की देखभाल करेंगे। सस्ते मज़दूरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने कई इलाकों में वन गाँव बसाए।

प्रश्न 7.

देश में विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा किए गए विद्रोहों का संक्षिप्त इतिहास बताइए।

उत्तर:

देश के विभिन्न भागों में कई आदिवासी समूह ब्रिटिश शासन के तहत हो रहे बदलावों और समस्याओं से नाखुश थे। अंततः, उन्होंने कानूनों में बदलाव, अपनी प्रथाओं पर प्रतिबंधों, नए करों और व्यापारियों व साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया।

- कोल्स ने 1831-32 में विद्रोह किया।

- 1855 में संथालों ने विद्रोह कर दिया।

- मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में शुरू हुआ।

- 1940 में महाराष्ट्र में वारली विद्रोह।

- बिरसा मुंडा ने भी ऐसे ही एक आंदोलन का नेतृत्व किया।

प्रश्न 8.

1897 में रिहाई के बाद बिरसा ने अपना आंदोलन कैसे फिर से शुरू किया?

उत्तर:

बिरसा 1897 में रिहा हुए। अब उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए गाँवों का दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पारंपरिक प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को प्रेरित किया और उनसे दिकुओं और गोरों का नाश करने और उनके नेतृत्व में एक राज्य स्थापित करने का आह्वान किया। बिरसा के अनुयायियों ने दिकुओं और गोरों की शक्ति के प्रतीकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस थानों और गिरजाघरों पर हमले किए और साहूकारों व ज़मींदारों की संपत्ति पर लूटपाट की। उन्होंने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में सफेद झंडा फहराया।

प्रश्न 9.

बिरसा आंदोलन किन मायनों में महत्वपूर्ण था?

उत्तर:

बिरसा आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था:

- इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया जिससे आदिवासियों की भूमि पर दिकुओं का आसानी से कब्जा न हो सके।

- इसने एक बार फिर दिखाया कि आदिवासी लोगों में अन्याय के ख़िलाफ़ विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश व्यक्त करने की क्षमता थी। उन्होंने यह अपने विशिष्ट तरीक़े से किया, अपने रीति-रिवाज़ और संघर्ष के प्रतीक गढ़े।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विभिन्न जनजातीय समूह कैसे रहते थे? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जनजातीय लोग कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल थे:

कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे, जिसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। यह ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर, ज़्यादातर जंगलों में, की जाती थी। किसान ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को साफ़ करते थे। फिर वे वनस्पतियों को जलाते और राख फैलाते, जिसमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पोटाश होता था। वे खेती के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए कुल्हाड़ी और कुदाल जैसे औज़ारों का इस्तेमाल करते थे। फिर वे खेत में बीज बिखेर देते थे। फसल तैयार होने और कट जाने के बाद, वे दूसरे खेत में चले जाते थे। स्थानांतरित किसान उत्तर-पूर्व और मध्य भारत के पहाड़ी और जंगली इलाकों में पाए जाते थे।

कुछ आदिवासी समूह जानवरों का शिकार करने और वन उपज इकट्ठा करने में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें "शिकारी-संग्राहक" कहा जाता था। वे जंगलों को जीवनयापन के लिए आवश्यक मानते थे। खोंड उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला ऐसा ही एक समुदाय था। वे नियमित रूप से सामूहिक शिकार पर जाते थे और फिर मांस को आपस में बाँट लेते थे। वे फल और कंद-मूल खाते थे और साल व महुआ के बीजों से निकाले गए तेल से खाना पकाते थे। उन्हें अपनी बहुमूल्य वन उपज के बदले चावल और अन्य अनाज मिलते थे। कभी-कभी वे गाँवों में बोझ ढोने जैसे छोटे-मोटे काम भी करते थे।

कुछ आदिवासी समूह पशुपालन और पालन-पोषण करके जीवनयापन करते थे। वे पशुपालक थे जो मौसम के अनुसार अपने मवेशियों या भेड़ों के झुंड के साथ घूमते थे। उदाहरण के लिए, पंजाब की पहाड़ियों के पीड़ित गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबादी पशुपालक थे, कुल्लू के गद्दी चरवाहे थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे।

कुछ आदिवासी समुदायों ने स्थायी खेती अपना ली। वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय, सालों-साल एक ही जगह पर खेती करते रहे। उन्होंने हल चलाना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी ज़मीन पर अधिकार जमा लिया।

प्रश्न 2.

बिरसा मुंडा का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।

उत्तर:

बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में छोटानागपुर में रहने वाले एक आदिवासी समूह मुंडा परिवार में हुआ था। वे बोहांडा के जंगलों में भेड़ें चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नृत्य करते हुए पले-बढ़े। किशोरावस्था में, बिरसा ने अतीत के मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुनीं और समुदाय के सरदारों (नेताओं) को लोगों से विद्रोह का आह्वान करते देखा। बिरसा मिशनरियों के उपदेशों में बहुत रुचि लेते थे क्योंकि वे मुंडाओं को अपने खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें एक प्रमुख वैष्णव उपदेशक की संगति का भी आनंद मिला। उन्होंने जनेऊ धारण किया और पवित्रता एवं धर्मपरायणता के महत्व को समझने लगे।

उन्होंने आदिवासी समाज में सुधार का निश्चय किया। उन्होंने मुंडाओं से शराब पीने जैसी सभी बुरी आदतों को छोड़ने का आग्रह किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू ज़मींदारों का भी विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने अतीत के उस स्वर्णिम युग की बात की जब मुंडा बहुत अच्छा जीवन जीते थे। वे अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या नहीं करते थे। बिरसा आदिवासी समाज में इन गुणों को फिर से देखना चाहते थे।

बिरसा मुंडा के राजनीतिक उद्देश्यों को देखकर अंग्रेज अधिकारी भयभीत हो गए। जैसे-जैसे आंदोलन फैलता गया, सरकार ने 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दंगा फैलाने के आरोप में दोषी ठहराया। उन्हें दो साल की जेल भी हुई।

1897 में बिरसा की रिहाई के बाद, उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए गाँवों का दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से दिकूओं और गोरों का सफाया करने का आह्वान किया। 1900 में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन थम गया। लेकिन लंबे समय में यह महत्वपूर्ण साबित हुआ।

मानचित्र कौशल

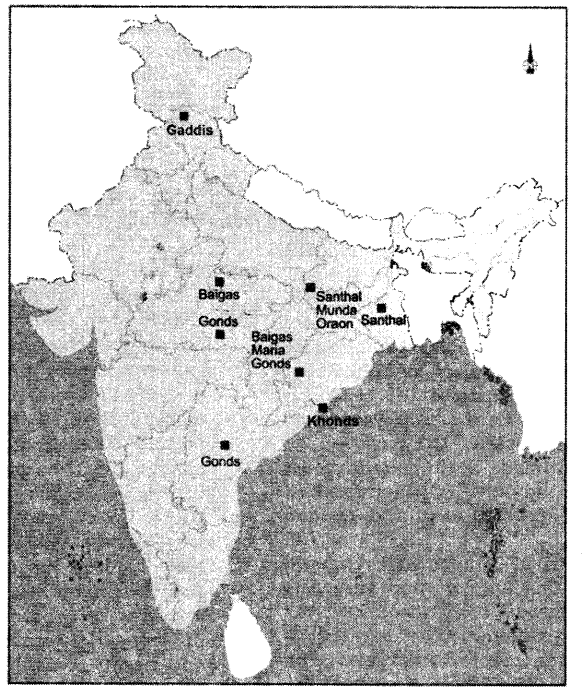

प्रश्न 1.

भारत के एक रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र पर, भारत में निम्नलिखित जनजातीय समूहों के स्थान को चिह्नित करें:

(ए) गद्दी

(बी) गोंड

(सी) संथाल

(डी) बैगा

(ई) मुंडा

(एफ) खोंड

उत्तर:

चित्र-आधारित प्रश्न

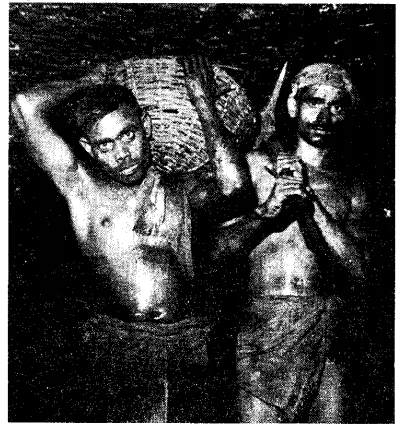

प्रश्न 1.

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

प्रश्न:

(i) ऊपर दी गई तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं?

(ii) वे किन परिस्थितियों में काम करते थे?

उत्तर:

(i) वे 1948 में बिहार (अब झारखंड) के कोयला खनिक थे।

(ii) उन्हें अँधेरी और दमघोंटू खदानों में गहराई तक काम करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में काम करना न केवल कमरतोड़ और खतरनाक था, बल्कि अक्सर जानलेवा भी होता था।