NCERT Class 8 Science Chapter 7 पौधों और जानवरों का संरक्षण

NCERT Solutions for Class 8 Science Chapter 7 पौधों और जानवरों का संरक्षण

पाठ्यपुस्तक अभ्यास

प्रश्न 1.

रिक्त स्थान भरें:

- वह स्थान जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, उसे …………. कहते हैं।

- किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को ………….. कहते हैं।

- प्रवासी पक्षी ………….. परिवर्तनों के कारण दूर स्थानों पर उड़ते हैं ।

उत्तर:

- वन्यजीव अभयारण्य

- स्थानिक प्रजातियों

- जलवायु.

प्रश्न 2.

निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए:

- वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व

- चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य

- लुप्तप्राय और विलुप्त प्रजातियाँ

- वनस्पति और जीव

उत्तर:

- वन्यजीव अभयारण्य: वह क्षेत्र जो वन में जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आरक्षित है। यह उपयुक्त रहने की स्थिति भी प्रदान करता है।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: वह क्षेत्र जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। यह उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी मदद करता है। एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। - चिड़ियाघर: वह स्थान जहाँ जानवरों को कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है।

वन्यजीव अभयारण्य: वह क्षेत्र, जो जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जंगल में आरक्षित है। - लुप्तप्राय प्रजातियाँ:

वे पशु प्रजातियाँ जिनकी संख्या उनके आवास में परिवर्तन और अन्य आपदाओं के कारण शून्य (शून्य) हो गई है। - वनस्पति: किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को वनस्पति कहते हैं। उदाहरण के लिए, साल, सागौन, जामुन आदि।

जीव-जंतु: किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को जीव-जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए, चिंकारा, चीता, तेंदुआ आदि।

प्रश्न 3.

वनों की कटाई के निम्नलिखित पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए:

- जंगली जानवर

- पर्यावरण

- गाँव (ग्रामीण क्षेत्र)

- शहर (शहरी क्षेत्र)

- धरती

- अगली पीढ़ी

उत्तर:

- उन्हें अपना प्राकृतिक आवास और परिवेश, साथ ही भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए या तो वे विलुप्त हो जाएँगे या विलुप्त होने के कगार पर पहुँच जाएँगे, या फिर वे किसी दूसरे जंगल में पलायन कर जाएँगे। अपने प्रवास के दौरान, वे मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं।

- जलवायु परिवर्तन पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। वनों की कटाई और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जल चक्र गड़बड़ा जाएगा और कम वर्षा के कारण सूखा पड़ेगा।

- सूखे की स्थिति के कारण बारिश न होने से ग्रामीण अन्न (फसल) नहीं उगा पाएँगे। कई गरीब ग्रामीण भोजन के अभाव में मर सकते हैं। ग्रामीण कस्बों और शहरों की ओर पलायन करेंगे। एक ओर, गाँव पूरी तरह से वीरान हो जाएँगे, वहीं दूसरी ओर, कस्बों और शहरों में भीड़भाड़ बढ़ जाएगी।

- सूखा प्रभावित ग्रामीणों से भरे शहर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँगे। खाद्यान्न या तो उपलब्ध नहीं होगा या अगर होगा भी, तो महंगा होगा। लोगों को फर्नीचर और इमारतें बनाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी।

- वनों की कटाई एक प्रमुख कारण है, जिससे मिट्टी के गुणों में बदलाव आएगा। धीरे-धीरे ज़मीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। दूसरी ओर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी और कई तटीय शहरों में बाढ़ आ जाएगी जिससे तबाही मचेगी।

- अगली पीढ़ी या तो विलुप्त हो जाएगी या अगर होगी भी, तो बीमारियों से ग्रस्त होगी और जीवन भर भोजन की कमी का सामना करेगी। इसलिए, अगली पीढ़ी बीमार और कमज़ोर होगी और परिणामस्वरूप, विलुप्ति का सामना करेगी।

प्रश्न 4.

क्या होगा यदि:

- हम पेड़ों को काटते रहते हैं।

- किसी जानवर का निवास स्थान बाधित हो जाता है।

- मिट्टी की ऊपरी परत उजागर हो जाती है।

उत्तर:

- यदि हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो:

- वायुमंडल में ऑक्सीजन की कम सांद्रता के कारण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

- हमें उच्च तापमान और बढ़ते प्रदूषण स्तर का सामना करना पड़ रहा है।

- प्राकृतिक आपदाएँ हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर देंगी।

- जल चक्र गड़बड़ा जाएगा।

- यदि किसी जानवर के आवास में गड़बड़ी होती है, तो:

- जानवर अपना प्राकृतिक आवास खो देंगे और अंततः संकटग्रस्त हो जाएंगे।

- सूखे और तापमान में वृद्धि के कारण पशुओं का जीवित रहना कठिन हो जाएगा।

- यदि मिट्टी की ऊपरी परत उजागर हो, तो:

- उजागर हुई ऊपरी परत अपने सभी पोषक तत्व खो देती है, विशेष रूप से ह्यूमस।

- इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी आती है।

- खेत से वनस्पति खत्म हो जाएगी और परिणामतः रेगिस्तानीकरण हो जाएगा।

प्रश्न 5.

संक्षेप में उत्तर दें।

- हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए?

- संरक्षित वन भी जंगली जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। क्यों?

- कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर हैं। कैसे?

- वनों की कटाई के कारण और परिणाम क्या हैं?

- रेड डाटा बुक क्या है?

- प्रवासन शब्द से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

- जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान जीवन की विविधता, उनके अंतर्संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों से है, इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए ताकि खाद्य श्रृंखला बाधित न हो, अन्यथा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा।

- संरक्षित वन भी जंगली जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जानवरों का अवैध शिकार या उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है। शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों को मार दिया जाता है।

- जनजातियाँ, जो आमतौर पर जंगल में रहती हैं, अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल पर निर्भर रहती हैं।

- वनों की कटाई के कारण और परिणाम हैं:

- इससे पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।

- इससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और भूजल स्तर भी नीचे चला जाता है।

- वर्षा और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी।

- वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक होती है।

- इससे मिट्टी के गुण बदल जाते हैं।

- यह मिट्टी की ऊपरी परत को प्रभावित करता है, जिससे निचली कठोर और चट्टानी परतें उजागर हो जाती हैं।

- रेड डाटा बुक एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखता है।

- प्रवास शब्द का अर्थ है किसी प्रजाति का अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान की ओर प्रतिवर्ष एक विशेष समयावधि के लिए प्रवास करना, जिसका उद्देश्य प्रजनन या प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाना होता है।

प्रश्न 6.

कारखानों में बढ़ती माँग और आश्रय की पूर्ति हेतु पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है। क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उत्तर:

हाँ, कारखानों में बढ़ती माँग और आश्रय की पूर्ति हेतु पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि एक पेड़ काटा जाता है, तो कम से कम पाँच पेड़ उगाए जाने चाहिए ताकि पुनर्वनीकरण प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके।

लेकिन, यदि पेड़ों को अंधाधुंध काटा जाता है और कोई पेड़ नहीं लगाया जाता है तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा न होना, जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण आदि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, किसी भी कारण से पेड़ों को काटना उचित नहीं है।

प्रश्न 7.

आप अपने इलाके की हरित संपदा के रखरखाव में कैसे योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएँ।

उत्तर:

मेरे इलाके में हरित संपदा के रखरखाव में योगदान के लिए, निम्नलिखित विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं:

- किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति न देना;

- हमेशा रहने वाले क्षेत्र में पौधे लगाने का प्रयास करें;

- पौधों को पानी देने में कभी भी लापरवाही न बरतें;

- पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए समय-समय पर उनकी छंटाई करते रहें।

प्रश्न 8.

व्याख्या कीजिए कि वनों की कटाई से वर्षा में कमी कैसे होती है।

उत्तर:

वनों की कटाई से वायुमंडल में CO2 का संचय होता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है क्योंकि CO2 सूर्य

की किरणों की ऊष्मा को रोक लेती है। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि से जल चक्र गड़बड़ा जाएगा और वर्षा कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में सूखा पड़ेगा।

प्रश्न 9.

अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पता लगाएँ। भारत के रेखा मानचित्र पर उनकी पहचान करें और उन्हें दर्शाएँ।

उत्तर:

स्वयं करें।

प्रश्न 10.

कागज़ क्यों बचाना चाहिए? कागज़ बचाने के तरीकों की एक सूची बनाइए।

उत्तर:

कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत होती है। पेड़ों को काटने से वनों की कटाई होती है जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। अगर कागज़ को बचाया जाए या पुनर्चक्रित किया जाए, तो बहुत सारे पेड़ बच सकते हैं। पुनर्चक्रण करके कागज़ बचाया जा सकता है। कागज़ को 5-7 बार पुनर्चक्रित करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कागज़ का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति दिन में कम से कम एक शीट कागज़ बचाए, तो हम साल में कई पेड़ बचा सकते हैं।

हमें इस्तेमाल हो चुके कागज़ को बचाना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए और उसे रीसायकल करना चाहिए। इन कदमों का पालन करके हम न केवल पेड़ों को बचा सकते हैं, बल्कि कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी ऊर्जा और पानी को भी बचा सकते हैं।

प्रश्न 11.

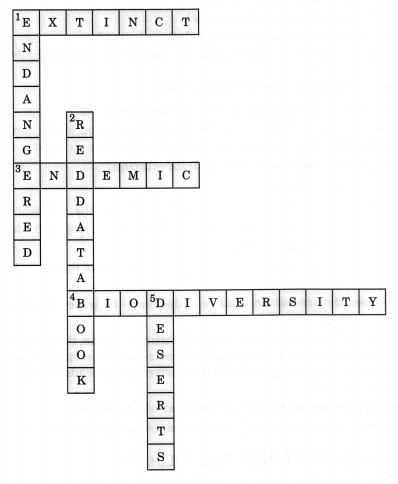

शब्द पहेली को पूरा करें:

नीचे

1. विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियाँ।

2. संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देने वाली एक पुस्तक।

5. वनों की कटाई के परिणाम।

पार

1. लुप्त हो चुकी प्रजातियाँ।

3. केवल एक विशेष आवास में पाई जाने वाली प्रजातियाँ।

4. किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की विविधता।

उत्तर:

अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मरुस्थलीकरण क्या है?

उत्तर:

उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना मरुस्थलीकरण कहलाता है।

प्रश्न 2.

जीवमंडल क्या है?

उत्तर:

पृथ्वी का वह भाग जहाँ सभी जीवित जीव मौजूद हैं, जीवमंडल कहलाता है। यह वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के बीच का एक संकरा क्षेत्र है।

प्रश्न 3.

वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण क्या हैं?

उत्तर:

वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण जंगल की आग और गंभीर सूखा हैं।

प्रश्न 4.

जैव विविधता क्या है?

उत्तर:

पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु (पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव) जैव विविधता कहलाते हैं।

प्रश्न 5.

जीव-जंतुओं से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पशु प्रजातियों को सामूहिक रूप से जीव-जंतु कहा जाता है।

प्रश्न 6.

बायोस्फीयर रिजर्व का क्या कार्य है?

उत्तर:

बायोस्फीयर रिजर्व किसी क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न 7.

प्रजाति क्या है?

उत्तर:

जनसंख्या का वह समूह जो अंतःप्रजनन करने में सक्षम होता है, प्रजाति कहलाता है।

प्रश्न 8.

विलुप्त प्रजाति क्या है?

उत्तर:

वह प्रजाति जो अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है, जैसे डायनासोर, डोडो आदि।

प्रश्न 9.

राष्ट्रीय उद्यान की क्या भूमिका है?

उत्तर:

एक राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण में मदद करता है।

प्रश्न 10.

संकटग्रस्त प्रजातियों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

वे प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के खतरे में हैं, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहलाती हैं, उदाहरण के लिए, हाथी, शेर, जंगली भैंसा आदि।

प्रश्न 11.

भारत के पहले आरक्षित वन का नाम बताइए।

उत्तर:

सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।

प्रश्न 12.

प्रवासी पक्षी क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

वे पक्षी जो उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की तलाश में लंबी दूरी तय करके दूसरे देश में पहुँचते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसे बार-हेडेड गूज़, आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन।

प्रश्न 13.

बीज बैंकों को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

बीज बैंक वह स्थान है जहाँ बीजों को उनकी जीवनक्षमता या अंकुरण क्षमता बनाए रखने और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित किया जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

स्थानिक प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

वे प्रजातियाँ जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं, स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती हैं। साल और जंगली आम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक वनस्पतियाँ हैं। बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक जीव हैं।

प्रश्न 2.

कुछ ऐसे कारक बताइए जो किसी स्थानिक प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं।

उत्तर:

निम्नलिखित कारक किसी स्थानिक प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं:

- प्राकृतिक आवास का विनाश.

- एक विदेशी प्रजाति का परिचय.

- जनसंख्या एवं शहरीकरण में वृद्धि।

- कृषि

प्रश्न 3.

किसी प्रजाति के सदस्यों की विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

किसी प्रजाति के सदस्य निम्नलिखित विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं:

- वे एक जैसे दिखते हैं।

- वे आपस में प्रजनन कर सकते हैं।

- वे केवल आपस में ही उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं

प्रश्न 4.

वनों की कटाई एक ओर वर्षा को कैसे कम करती है और दूसरी ओर बाढ़ का कारण कैसे बनती है?

उत्तर:

वर्षा के लिए बादलों का निर्माण पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के माध्यम से खोए गए जल पर निर्भर करता है। इसलिए, जब पेड़ों की संख्या कम हो जाती है, तो आर्द्रता में कमी आती है। इसलिए, उचित बादल निर्माण नहीं हो पाता और वर्षा कम हो जाती है। दूसरी ओर, पेड़ों की संख्या में कमी से मिट्टी की जल धारण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मिट्टी की संरचना भी बदल जाती है। ज़मीन में गहराई तक उगे पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को मज़बूती से बाँधकर बहते पानी के अवशोषण और भूमिगत रिसाव में मदद करती हैं। हालाँकि, पेड़ों की अनुपस्थिति में, मिट्टी अपनी जल धारण क्षमता खो देती है। ऐसे में, जब भारी बारिश होती है, तो पानी ज़मीन में रिस नहीं पाता और मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए, यह बहकर बाढ़ का कारण बनता है।

प्रश्न 5.

प्रोजेक्ट टाइगर क्या है?

उत्तर:

प्रोजेक्ट टाइगर हमारी सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1973 को देश के बाघों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बाघों की एक व्यवहार्य आबादी को बनाए रखना सुनिश्चित करना था।

प्रश्न 6.

जानवरों के प्रवास के दो कारण क्या हैं?

उत्तर:

जानवरों के प्रवास के निम्नलिखित कारण हैं:

- प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ

- भोजन की कमी

- प्रजनन और अंडे देना

- निवास का विनाश

प्रश्न 7.

वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है?

उत्तर:

हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। वनों की कटाई से पृथ्वी पर हरित आवरण का ह्रास होता है। पौधों की संख्या कम होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार वैश्विक तापमान में समग्र वृद्धि होती है। इस प्रकार, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है।

प्रश्न 8.

बायोस्फीयर रिजर्व के कोई तीन कार्य लिखिए।

उत्तर:

बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य निम्नलिखित हैं:

- इससे उस क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

- इससे उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में मदद मिलती है।

- इससे क्षेत्र का व्यावसायिक दोहन रुकता है।

प्रश्न 9.

IUCN की स्थापना क्यों की गई थी?

उत्तर:

प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्य देशों की राष्ट्रीय नीतियों के एक भाग के रूप में वन्यजीवों और आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

प्रश्न 10.

वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसे कम होती है?

उत्तर:

वन मिट्टी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ गिराते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ बहुत सारा पानी सोख लेता है। इसके अलावा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जब ये जड़ें सड़ जाती हैं, तो वे मिट्टी में छेद और पानी के लिए रास्ते बना देती हैं। इस प्रकार, वनों की कटाई के कारण ये सभी घटनाएँ रुक जाती हैं और मिट्टी अपनी जल धारण क्षमता खो देती है।

प्रश्न 11.

वनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर:

वनों का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वन:

- वायुमंडल में CO2 का स्तर बनाए रखें ।

- मिट्टी की ऊपरी परत को बांधते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती है।

- वर्षा जल को अवशोषित करने में मदद करते हैं और इस प्रकार बाढ़ को रोकते हैं।

- जल चक्र को बनाए रखें.

- विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न 12.

क्या कोई जंगल कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित हो सकता है?

उत्तर:

पुनर्वनीकरण (अर्थात, किसी जंगल का पुनर्जनन) प्राकृतिक रूप से वन-विहीन क्षेत्र को कुछ समय के लिए अप्रभावित छोड़कर किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, पेड़ों की प्राकृतिक वृद्धि द्वारा, मानव हस्तक्षेप के बिना, जंगल फिर से बस जाता है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई वर्ष लगते हैं।

प्रश्न 13.

वन्यजीव अभयारण्य पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर:

वन्यजीव अभयारण्यों में जंगली जानवरों को मारना और पकड़ना सख्त मना है। ऐसी कोई भी मानवीय गतिविधि जो जंगली जानवरों और पौधों या उनके आवास को नुकसान पहुँचाती हो, की अनुमति नहीं है। इसलिए, इन क्षेत्रों में जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि अभयारण्य पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 14.

स्थानिक जीवों के विलुप्त होने का ख़तरा ज़्यादा क्यों होता है?

उत्तर:

स्थानिक जीव एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। वे अपने प्राकृतिक आवास के बाहर अनुकूलन या रह नहीं सकते। इसका मतलब है कि उनके आवास में किसी भी तरह की गड़बड़ी का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उनके विलुप्त होने का ख़तरा ज़्यादा होता है।

प्रश्न 15.

पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाली जैव विविधता की अनूठी विशेषता क्या है?

उत्तर:

पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाली जैव विविधता ऊपरी हिमालय की चोटियों और निचले पश्चिमी घाट की जैव विविधता के समान है। इस प्रकार, यह अद्वितीय है।

प्रश्न 16.

कुछ वस्तुओं का पुनर्चक्रण हमारे पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद करता है?

उत्तर:

प्लास्टिक, कागज़, काँच और धातुओं को आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है। इनका पुनर्चक्रण हमारे पर्यावरण को निम्नलिखित तरीकों से बचाने में मदद करता है:

- पुनर्चक्रण से भूमि की बचत होती है क्योंकि हमें कचरा फेंकने के लिए बड़े भू-भाग की आवश्यकता नहीं होती।

- पुनर्चक्रण प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से क्षरण को रोकता है।

- पुनर्चक्रण से भूमि, जल और वायु का प्रदूषण रुकता है।

प्रश्न 17.

वन्यजीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं?

उत्तर:

वन्यजीवों के विलुप्त होने के कारण हैं:

- वनों की अंधाधुंध कटाई से उनके आवास नष्ट हो रहे हैं।

- बड़े पैमाने पर खनन तथा विशाल इमारतों और बांधों का निर्माण, जिससे कई जानवरों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है।

- सूखा, बाढ़ और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने कई दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है।

- पशुओं का अंधाधुंध शिकार और अवैध शिकार।

प्रश्न 18.

किस प्रकार के जानवरों के विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है?

उत्तर:

बड़े जानवरों की तुलना में छोटे जानवरों के विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। लोग पारिस्थितिकी तंत्र में इनके महत्व को समझे बिना ही साँपों, मेंढकों, छिपकलियों, चमगादड़ों और उल्लुओं को बेरहमी से मार देते हैं। ये आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ये खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों का हिस्सा हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(क) अभयारण्य: वह क्षेत्र जहाँ जानवरों को उनके या उनके आवास को किसी भी तरह की बाधा से बचाया जाता है, अभयारण्य कहलाता है। वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों का अवैध शिकार (मारना) या पकड़ना सख्त वर्जित है। वन्यजीव अभयारण्यों के कुछ उदाहरण भरतपुर पक्षी अभयारण्य, गिर अभयारण्य आदि हैं। भारत में वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों के कुछ उदाहरण हैं: काला हिरण, सफेद आंखों वाला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, दलदली मगरमच्छ, अजगर, गैंडा आदि।

(ख) राष्ट्रीय उद्यान: वन्यजीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे अपने आवास और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। इसके अन्य उदाहरण कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, करीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं।

(ग) बायोस्फीयर रिजर्व: वन्यजीवों, पौधों और पशु संसाधनों के संरक्षण और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, जैसे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नितगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आदि।

प्रश्न 2.

वन संरक्षण के पाँच तरीकों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

वन संरक्षण के पाँच तरीके हो सकते हैं:

- योजनाबद्ध कटाई, यानी किसी क्षेत्र के कुछ ही पेड़ों को काटना। बिना काटे पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बीज पैदा करते हैं जिससे नए पेड़ उग सकते हैं।

- वनरोपण (या पुनर्वनरोपण), जिसका अर्थ है उस जंगल में पाए जाने वाले समान प्रजाति के पौधे या छोटे पेड़ लगाकर जंगल का नवीनीकरण करना।

- वायुयानों से अग्निशामक घोल का छिड़काव करके वनों की आग से सुरक्षा।

- कीटनाशकों और कवकनाशी का उपयोग करके और संक्रमित पेड़ों को हटाकर कीड़ों और पीड़कों से सुरक्षा।

- बढ़ते पौधों को बचाने के लिए चारागाह उपलब्ध कराकर अतिचारण से सुरक्षा प्रदान करना, जिसे कृषि क्षेत्रों से उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 3.

वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक कदम हैं:

(क) आवास संरक्षण: वन्यजीवों के आवास को संरक्षित करने से उनके संरक्षण में मदद मिलती है। वनों की कटाई को रोकना आवास संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वनीकरण वन्यजीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है।

(ख) शिकार नियम: शिकार से संबंधित सरकारी नियम और उनका प्रभावी क्रियान्वयन वन्यजीव संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(ग) जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान: वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सरकार ने उस क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्थायी संरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए हैं। इनमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। ये जंगली जानवरों और पौधों को सुरक्षा और उपयुक्त रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में जीव प्रजनन और वृद्धि कर सकते हैं।