NCERT Class 8 Social Science Chapter 9 महिलाएँ, जाति और सुधार

NCERT Solutions for Class 8 Social Science History Chapter 9 महिलाएँ, जाति और सुधार

प्रश्न 1.

निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया?

राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीरासलिंगम पंतुलु, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर

उत्तर:

(i) राममोहन राय - सती प्रथा उन्मूलन, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक

(ii) दयानंद सरस्वती - हिंदुओं में सुधार, विधवाओं का पुनर्विवाह।

(iii) वीरासलिंगम पंतुलु - विधवा पुनर्विवाह।

(iv) ज्योतिराव फुले - जातिगत समानता।

(v) पंडिता रमाबाई - विधवा उच्च जाति की महिलाओं के लिए काम किया, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की।

(vi) पेरियार - स्वाभिमान आंदोलन, अस्पृश्यता।

(vi) मुमताज अली - लैंगिक समानता, महिला अधिकारों की वकालत।

(vii) ईश्वरचंद्र विद्यासागर - विधवाओं का पुनर्विवाह।

प्रश्न 2.

सही और गलत

(a) जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों को विनियमित करने के लिए कई नए कानून बनाए।

(b) सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए तर्क देने के लिए समाज सुधारकों को प्राचीन ग्रंथों को त्यागना पड़ा।

(c) सुधारों को देश के सभी वर्गों के लोगों का पूरा समर्थन मिला।

(d) बच्चों के विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था।

उत्तर:

(a) सही

(b) गलत

(c) गलत

(d) सही

प्रश्न 3.

प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को बढ़ावा देने में कैसे मदद की?

उत्तर:

प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को बढ़ावा देने में मदद की क्योंकि वे लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उस समय की कुप्रथाओं को किसी भी प्राचीन ग्रंथ में मान्यता नहीं दी गई थी।

प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों के मन में अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखने का आत्मविश्वास पैदा किया। इससे समाज के उन लोगों के प्रति भय का भाव समाप्त हो गया जो सुधारकों की समाज परिवर्तन की विचारधारा के विरोधी थे।

प्रश्न 4.

लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के अलग-अलग कारण क्या थे?

उत्तर:

लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के अलग-अलग कारण थे:

- लोगों को डर था कि लड़कियों को घर से निकाल दिया जाएगा और उन्हें घरेलू काम करने से रोक दिया जाएगा।

- स्कूल पहुँचने के लिए लड़कियों को कई सार्वजनिक स्थानों से होकर गुज़रना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि इस प्रक्रिया में उन पर भ्रष्ट प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोगों का मानना था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए।

प्रश्न 5.

देश में ईसाई मिशनरियों पर कई लोगों ने हमले क्यों किए? क्या कुछ लोग उनका समर्थन भी करते? अगर हाँ, तो किन कारणों से?

उत्तर:

ऐसा माना जाता था कि भारत में लाए गए ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य लोगों का हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना था। इसीलिए मूलतः कई लोगों ने इसका विरोध किया था।

जिन लोगों ने इसका समर्थन किया, उन्होंने नए धर्म में एक नया दायरा और उदारता देखी, उन्होंने पाया कि इससे 'निम्न जातियों' और जनजातीय समूहों के लोगों और बच्चों को बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ संसाधनों से लैस होने में मदद मिल रही थी।

प्रश्न 6.

ब्रिटिश काल में, "निम्न" मानी जाने वाली जातियों के लोगों के लिए कौन से नए अवसर खुले?

उत्तर:

"निम्न" मानी जाने वाली जातियों के लोगों के लिए खुले नए अवसरों को ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूलों की स्थापना के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ बच्चों को अपना क्षितिज बढ़ाने और बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद की जाती है।

- शहरों के विस्तार के साथ श्रम की नई मांग पैदा हुई।

- नालियाँ, सड़कें, इमारतें बननी शुरू हो गईं।

- शहरों की सफाई का काम किया जाना था।

- कुली, खुदाई करने वाले, ढोने वाले, ईंट बिछाने वाले आदि जैसे कामगारों की मांग निम्न जाति के लोगों के शहरों की ओर पलायन से पूरी हुई।

- असम, मॉरीशस आदि तथा अन्य स्थानों पर बागानों में काम करना कठिन माना जाता था, लेकिन निम्न जाति के लोगों ने इसे अपने जीवन पर उच्च जातियों के दमनकारी नियंत्रण तथा प्रतिदिन होने वाले अपमान से मुक्ति पाने के अवसर के रूप में देखा।

प्रश्न 7.

ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने समाज में जातिगत असमानता की अपनी आलोचना को कैसे उचित ठहराया?

उत्तर:

बड़े होने पर ज्योतिराव फुले ने जातिगत समाज के अन्याय के बारे में अपने विचार विकसित किए। उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला किया क्योंकि ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वे आर्य थे। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जिन्होंने देश की सच्ची संतानों को हराया और उन्हें अपने अधीन किया। उनके अनुसार, आर्यों ने कमज़ोरों को निम्न जाति का मानकर उन्हें हराया।

फुले के अनुसार, ऊँची जातियों का अपनी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में, ज़मीन मूलनिवासियों, तथाकथित निम्न जातियों की थी। फुले का दावा था कि आर्यों से पहले, एक स्वर्णिम युग था जब योद्धा किसान ज़मीन जोतते थे और मराठा इलाकों पर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। फुले का प्रस्ताव था कि शूद्रों को जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए लिखना चाहिए।

प्रश्न 8.

फुले ने अपनी पुस्तक "गुलामगिरी" अमेरिकी दास मुक्ति आंदोलन को क्यों समर्पित की?

उत्तर:

फुले ने अपनी पुस्तक "गुलामगिरी" उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने दास मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। यह पुस्तक भारत में निचली जातियों और अमेरिका में अश्वेत दासों की स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से समर्पित थी।

प्रश्न 9.

मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे?

उत्तर:

अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को सभी के सामने लाना चाहते थे।

प्रश्न 10.

ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक क्यों थे? क्या इस आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष को किसी भी तरह से मदद मिली?

उत्तर:

वे दोनों राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक थे क्योंकि उच्च जाति के लोगों से जुड़े इस आंदोलन ने कभी भी निम्न जाति के लोगों के सम्मान की परवाह नहीं की। कई घटनाओं ने भेदभाव और सामाजिक विभाजन की स्पष्ट तस्वीर पेश की।

उनकी आलोचना ने राष्ट्रीय संघर्ष को कई तरह से मदद की:

- इसने निम्न जाति के लोगों को फिर से अन्याय के विरुद्ध एकजुट कर दिया।

- इसमें समाज में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध भी तर्क दिया गया।

- इसने उच्च वर्ग के कई शिक्षित लोगों के मन को प्रभावित किया। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति को दयनीय देखा, जिससे एकता के नए स्वरूप को बनाने में मदद मिली।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.

सही विकल्प चुनें।

(i) ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?

(a) दयानंद सरस्वती

(b) राजा राममोहन राय

(c) विवेकानंद

(d) ईश्वर चंद्र विद्यासागर

(ii) सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था?

(a) 1800

(b) 1821

(c) 1827

(d) 1829

(iii) पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया गया था

(a) ताराबाई शिंदे

(b) पंडिता रमाबाई

(c) मुमताज अली

(d) रोकेया सखावत हुसैन

(iv) किसानों और कारीगरों को कहा जाता था

(a) वैश्य

(b) शूद्र

(c) अछूत

(d) क्षत्रिय

(v) पेरियार ने स्थापित किया

(a) आत्मसम्मान आंदोलन

(b) मंदिर प्रवेश आंदोलन

(c) परमहंस मंडली

(d) दलित आंदोलन

(vi) मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा खोला गया था ?

(a) खिज्र खान

(b) मौलाना अबुल कलाम आजाद

(c) सैय्यद अहमद खान

(d) खान अब्दुल गफ्फार खान

प्रश्न 2.

प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए।

- बाल विवाह निरोधक अधिनियम के अनुसार ……….. और ……….. वर्ष से कम आयु की महिला विवाह कर सकती है।

- …………. एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जो वर्तमान आंध्र प्रदेश की अछूत जाति से नीचे के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होता था।

- ताराबाई शिंदे ने ………….. नामक पुस्तक प्रकाशित की।

- राजा राममोहन राय …………, …………… और कई अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में पारंगत थे।

- सतनामी आंदोलन की स्थापना .............. द्वारा की गई थी जो एक निम्न जाति के परिवार से थे।

- 1873 में, ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है …………………..

- ………….. की बेगमों ने महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उत्तर:

- 18, 16

- मैडिगास

- स्ट्रिपुरुषतुलना

- संस्कृत, फ़ारसी

- घासीदास

- गुलामी

- भोपाल

प्रश्न 3.

बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य।

- राजा राममोहन राय ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की।

- पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी थीं और उन्होंने विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी।

- भोपाल की बेगमों ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किये।

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की कड़ी आलोचना की।

- आर्य समाज एक ऐसा संगठन था जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर और ई.वी. रामास्वामी नायकर ने 20वीं सदी में जाति सुधार के लिए आंदोलन जारी रखा।

- डॉ. भीमराव अंबेडकर को लोकप्रिय रूप से पेरियार के नाम से जाना जाता है।

उत्तर:

- असत्य

- सत्य

- असत्य

- असत्य

- सत्य

- सत्य

- असत्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

समाज सुधारकों को ऐसा क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

समाज सुधारकों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मानना था कि समाज में कुछ बदलाव ज़रूरी हैं और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है।

प्रश्न 2.

सुधारकों ने समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाए?

उत्तर:

उन्होंने लोगों को पुरानी प्रथाओं को त्यागने और जीवन का एक नया तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करके समाज में परिवर्तन लाए।

प्रश्न 3.

'दुखी' से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जो विधवाएँ अपने पति की चिता पर जलकर मर जाती थीं, उन्हें 'सती' कहा जाता था, जिसका अर्थ है गुणवान स्त्री।

प्रश्न 4.

वैश्य किसे कहते थे?

उत्तर:

व्यापारी और साहूकार वैश्य कहलाते थे।

प्रश्न 5.

राजा राममोहन राय कौन थे?

उत्तर:

राजा राममोहन राय एक विद्वान समाज सुधारक थे। वे संस्कृत, फ़ारसी और कई अन्य भारतीय व यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसे जड़ से समाप्त करवाया।

प्रश्न 6.

हुक झूलने का त्यौहार क्या था?

उत्तर:

यह एक लोकप्रिय त्यौहार था जिसमें भक्त अनुष्ठानिक पूजा के एक भाग के रूप में एक अजीबोगरीब कष्ट सहते थे। अपनी त्वचा में हुक चुभोकर वे एक पहिये पर झूलते थे।

प्रश्न 7.

मुमताज अली कौन थे?

उत्तर:

मुमताज अली एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की।

प्रश्न 8.

"स्त्रीपुरुषतुलना" नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? यह किस बारे में है?

उत्तर:

ताराबाई शिंदे ने "स्त्रीपुरुषतुलना" नामक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर के बारे में है।

प्रश्न 9.

पूना स्थित विधवा आश्रम ने विधवाओं की किस प्रकार सहायता की?

उत्तर:

इसने उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि वे स्वयं आर्थिक सहायता जुटा सकें।

प्रश्न 10.

आदिवासी समूहों और निचली जातियों में शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था?

उत्तर:

इन मिशनरियों ने आदिवासी समूहों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए। यहाँ उन्हें नई दुनिया में कदम रखने के लिए कुछ कौशल सिखाए गए।

प्रश्न 11.

लोग चमड़े के कामगारों को घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं?

उत्तर:

चमड़े के कामगार मरे हुए जानवरों के साथ काम करते हैं जिन्हें गंदा और प्रदूषणकारी माना जाता है। इसलिए लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

प्रश्न 12.

मदीगा कौन थे?

उत्तर:

वे खाल साफ़ करने, उसे इस्तेमाल के लिए रंगने और चप्पलें सिलने में माहिर थे।

प्रश्न 13.

शूद्र कौन थे?

उत्तर:

वे श्रमिक जातियों से संबंधित थे।

प्रश्न 14.

अतिशूद्र कौन थे?

उत्तर:

वे अछूत थे।

प्रश्न 15.

सत्यशोधक समाज क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी?

उत्तर:

सत्यशोधक समाज जातिगत समानता का प्रचार करने वाला एक संगठन था। इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी।

प्रश्न 16.

ई.वी. रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी?

उत्तर:

उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने पाया कि राष्ट्रवादी जातिगत भेदभाव को मानते हैं। उनके द्वारा आयोजित एक भोज में निचली जातियों को ऊँची जातियों से दूर बैठाया गया था।

प्रश्न 17.

पेरियार ने किन हिंदू धर्मग्रंथों की आलोचना की?

उत्तर:

प्राचीन विधिवेत्ता मनु की संहिताएँ, भगवद्गीता और रामायण।

प्रश्न 18.

अछूत छात्रों को उन कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं थी जहाँ ऊँची जाति के लड़के पढ़ते थे?

उत्तर:

ऊँची जाति के लोगों में यह गलत धारणा थी कि अछूत उन कमरों को अपवित्र कर देंगे जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया?

उत्तर:

राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी पुरानी प्रथाओं के अत्याचार को देखकर वे द्रवित हो गए। विधवाओं को उनके पतियों की चिता पर जलाना ऐसी ही एक पुरानी प्रथा थी, जिसे राममोहन राय ने तुरंत जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत महसूस की। उन्होंने इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया।

चूँकि उन्हें संस्कृत, फ़ारसी और कई अन्य भारतीय व यूरोपीय भाषाओं का गहरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में सती प्रथा को कोई मान्यता नहीं दी गई है। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की आलोचना करना शुरू कर दिया था। अंततः, 1829 में, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रश्न 2.

विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में देश के विभिन्न भागों में फैले आंदोलन का विवरण दीजिए। क्या इस आंदोलन को सफलता मिली?

उत्तर:

विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक देश के विभिन्न भागों में फैल गया था। वीरसलिंगम पंतुलु ने मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी इसी उद्देश्य के लिए काम करने का संकल्प लिया।

उत्तर भारत में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। हालाँकि, इस आंदोलन को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या कम ही रही। जो पुनर्विवाह करती थीं, उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। रूढ़िवादी लोगों ने इस नए कानून को कभी मंज़ूरी नहीं दी।

प्रश्न 3.

ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया?

उत्तर:

ताराबाई शिंदे एक महिला थीं जिन्होंने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उन्हें स्त्रीपुरुषतुलना नामक पुस्तक के प्रकाशन के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना। इस पुस्तक में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक भेदों की आलोचना की है। पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक महान विदुषी थीं।

उन्हें हिंदू धर्म में महिलाओं के प्रति बहुत दमनकारी प्रवृत्ति दिखाई दी और उन्होंने ऊँची जातियों की हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति पर एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय दिया जा सके जिनके साथ उनके पति के रिश्तेदारों ने दुर्व्यवहार किया था। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था।

प्रश्न 4.

जातिगत भेदभाव के विरुद्ध निम्न जातियों के लोगों द्वारा आयोजित आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, निम्न जातियों के लोगों ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उन्होंने इस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन आयोजित किए और सामाजिक समानता और न्याय की मांग की। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में प्रसिद्ध हुआ। इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी, जो एक निम्न जाति से थे, चर्मकारों के बीच काम करते थे और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया। पूर्वी बंगाल में, हरिदास ठाकुर के मतुआ संप्रदाय ने निम्न जाति के चांडाल कृषकों के बीच काम किया। हरिदास ने जातिगत भेदभाव का समर्थन करने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। श्री नारायण गुरु एझावा से संबंधित थे, जो वर्तमान केरल में एक निम्न जाति थी। उन्होंने एक संप्रदाय, एक जाति और एक ईश्वर के भीतर सभी लोगों की एकता के आदर्शों की घोषणा की। इन आंदोलनों का आयोजन करके निम्न जाति से आने वाले नेताओं ने निम्न जातियों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश की।

प्रश्न 5.

ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे? उन्होंने अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया?

उत्तर:

ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यमवर्गीय परिवार से थे। वे प्रारंभिक जीवन में एक तपस्वी रहे थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। बाद में, वे कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन जब उन्होंने पाया कि राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक भोज में बैठने की व्यवस्था में जातिगत भेदभाव किया गया था, अर्थात निचली जातियों को उच्च जातियों से दूर बैठाया गया था, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की जिसने अछूतों को अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि अछूत मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के सच्चे रक्षक थे, जिसे ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। उनका मानना था कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। अछूतों को समान सामाजिक दर्जा प्राप्त करने के लिए खुद को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

भारतीय समाज में बदलाव क्यों ज़रूरी थे?

उत्तर:

भारतीय समाज लंबे समय से कई कुप्रथाओं का शिकार रहा है। पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता था। महिलाओं पर कई पाबंदियाँ थीं। उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपना पति चुनने का अधिकार नहीं था। बाल-विवाह समाज में एक स्थापित प्रथा थी। ज़्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते थे। देश के कुछ हिस्सों में सती प्रथा प्रचलित थी। उन विधवाओं की प्रशंसा की जाती थी जो अपने पति की चिता पर जलकर मर जाती थीं। महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार भी सीमित थे।

भारतीय समाज को पंगु बनाने वाली एक और कुप्रथा यह थी कि सभी लोगों को समान दर्जा प्राप्त नहीं था। उच्च जाति के लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, जिन्हें सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे। लेकिन इनके अलावा अन्य लोगों का शोषण होता था। अछूत, जो नीच काम करते थे, अपवित्र माने जाते थे। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने या ऊँची जातियों के कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। उन्हें निम्न श्रेणी का इंसान समझा जाता था।

इन कुरीतियों और प्रथाओं ने समाज की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था। इसलिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, संचार के नए माध्यमों के विकास के साथ, इन पर बहस और चर्चाएँ शुरू हुईं। पहली बार, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पत्रक और पैम्फलेट छापे गए। इनसे आम जनता में जागरूकता फैली।

राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक आगे आए और एक के बाद एक कुरीतियों को समाप्त करके समाज में बदलाव लाने की पहल की।

प्रश्न 2.

महिलाओं ने अपने उत्थान में किस प्रकार भाग लिया?

उत्तर:

19वीं शताब्दी के अंत तक, भारतीय महिलाओं ने स्वयं अपने उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। उनमें से कुछ ने डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण लिया, कुछ शिक्षिकाएँ बनीं। कई महिलाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया। यहाँ ताराबाई शिंदे का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्त्रीपुरुषतुलना नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच तुलना। उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदों की आलोचना की। एक अन्य महिला, पंडिता रमाबाई, संस्कृत की एक महान विदुषी थीं।

उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की, जो महिलाओं के प्रति अत्यधिक दमनकारी था। उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय दिया जा सके जिनके साथ उनके परिवारों में दुर्व्यवहार किया गया था। 20वीं सदी के आरंभ से, भोपाल की बेगमों और बेगम रुकैया सखावत हुसैन जैसी मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने उनके लिए स्कूलों की स्थापना की। बेगम रुकैया सखावत हुसैनी ने निडरता से रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न दर्जा देते हैं।

रूढ़िवादी हिंदू और मुसलमान यह सब देखकर चिंतित हो गए। कई हिंदू राष्ट्रवादियों का मानना था कि हिंदू महिलाएँ पश्चिमी तौर-तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो रही है और पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के असर को लेकर उतने ही चिंतित थे। इन सब बातों से अनजान, 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं ने महिलाओं के मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए कानून बनाने हेतु राजनीतिक संगठन और दबाव समूह बनाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ तो 1920 के दशक से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी शामिल हो गईं।

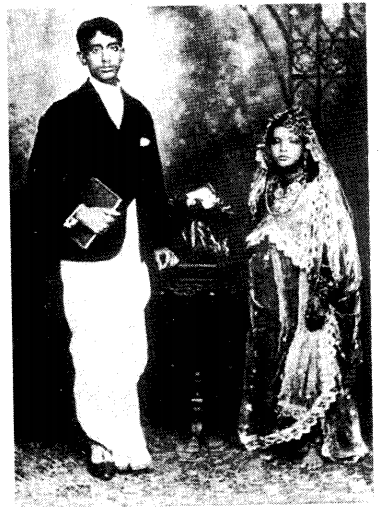

चित्र-आधारित प्रश्न

प्रश्न 1.

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिए गए नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

प्रश्न:

(i) यह 20वीं सदी की शुरुआत में एक बालिका वधू की तस्वीर है। बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था और कब?

(ii) उस अधिनियम में क्या उल्लेख था?

उत्तर:

(i) 1929 में, इस प्रथा को रोकने के लिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था।

(ii) इस अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष और 16 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला विवाह नहीं कर सकती थी।

प्रश्न 2.

प्रश्न:

(i) ये लोग कौन हैं? तस्वीर में ये क्या कर रहे हैं?

(ii) ये ऊँची जाति के ज़मींदारों के लिए क्या करते थे?

उत्तर:

(i) ये लोग गुजरात के दुबला हैं। तस्वीर में ये आम बाज़ार ले जा रहे हैं।

(ii) दुबला ऊँची जाति के ज़मींदारों के लिए कड़ी मेहनत करते थे। ये उनकी ज़मीन पर खेती करते थे और ज़मींदारों के घर पर तरह-तरह के छोटे-मोटे काम करते थे।